서울중앙지법 제15부(재판장 민성철)는 21일 고(故) 곽예남·김복동씨 등 피해자와 유족 20명이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상소송을 각하했다. 각하는 소송 요건을 갖추지 못했기에 본안을 심리하지 않고 내리는 결정을 뜻한다.

이날 재판부는 이 사건에서 일본 정부에 ‘국가면제’를 적용해야 한다고 봤다. 국가면제는 한 국가의 법원이 다른 국가를 소송 당사자로 삼아 재판할 수 없다는 국제법상 원칙이다.

재판부는 “국제관습법과 대법원 판례에 따르면 ‘외국’인 피고(일본)를 상대로 손해배상청구를 하는 것은 허용될 수 없다”며 “위안부 피해자 문제 해결은 대한민국이 여러 차례 밝힌바 같이 외교적 교섭을 포함한 대내외적 교섭에 따라 이뤄져야 한다”고 판시했다.

각하 이유로는 ▲국제사법재판소(ICJ)의 판례 ▲국가면제를 인정하는 것이 대한민국 헌법 질서에 반하지 않는다는 점 ▲2015년 12월28일 위안부 한일합의 효력이 존속한다는 점 ▲국가면제 예외조항 등이 국내법으로 정해지지 않은 점 등이 설명됐다.

다만 재판부는 이번 판결이 강제동원 피해자의 청구권을 부정하는 것이 아니라고 강조했다. 재판부는 “위안부 피해자들은 어린 시절 피고로 인해 많은 고통을 겪었다”며 “지난 시간 동안 대한민국이 국내외적으로 기울인 노력과 성과가 피해자들의 고통에 비하면 미흡했다. 2015년 위안부 합의도 피해자에게 만족스러운 결과라고 보기 어렵다”고 이야기했다. 이어 “위안부 피해자들에게 청구권이 있다는 것을 부정하지 않는다. (배상) 청구 문제가 모두 해결됐다고 보는 것도 아니다”라고 못 박았다.

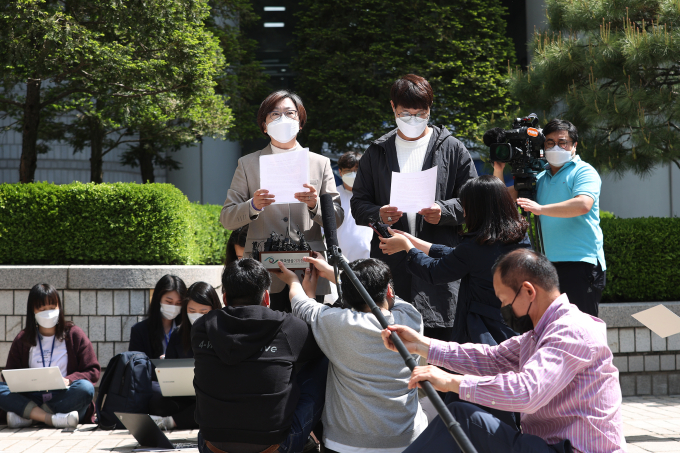

정의기억연대와 나눔의집 등 일본군 위안부 피해자 지원단체 네트워크도 “‘인권의 최후 보루’로서 책무를 저버린 재판부를 규탄한다”고 목소리를 높였다. 이들 단체는 “지난 30년간 일본군성노예제 문제를 고발하고 국제사회에서 인간의 존엄성 회복을 위해 투쟁한 피해자들의 활동을 철저히 외면했다”며 “역사를 거꾸로 되돌리는 퇴행적 판결이다. 인권중심으로 변화해가는 국제법의 흐름을 무시한 판결”이라고 비판했다.

이들 단체는 피해자와 협의해 항소 여부를 결정할 방침이다.

앞서 진행된 일본을 상대로 한 1차 소송의 결과는 달랐다. 서울중앙지법 민사합의34부는 지난 1월 고 배춘희씨 등 위안부 피해자 12명이 같은 취지로 제기한 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다. 재판부는 “일본의 불법행위에 국가면제를 적용할 수 없다”고 판단했다.

soyeon@kukinews.com