영남대학교 신소재공학부 김민재 교수 연구팀이 사람의 뇌처럼 정보 저장과 계산을 동시에 수행하는 차세대 인공지능(AI) 뉴로모픽 전자 소자 개발에 성공했다고 3일 밝혔다.

김 교수팀이 개발한 소자는 ‘멤리스터(memristor)’로, 인가된 전압에 따라 저항 값이 변하는 특성을 지닌다.

이 소자는 정보를 기억하면서 동시에 연산 기능을 수행할 수 있어, 기존 반도체와 달리 기억장치와 연산장치가 분리되지 않고 하나로 통합된다.

기존 멤리스터는 크로스바 어레이 구조에서 누설 전류로 인해 정보 저장과 연산 정확도에 한계가 있어 트랜지스터나 셀렉터 같은 보조 소자가 필요했다.

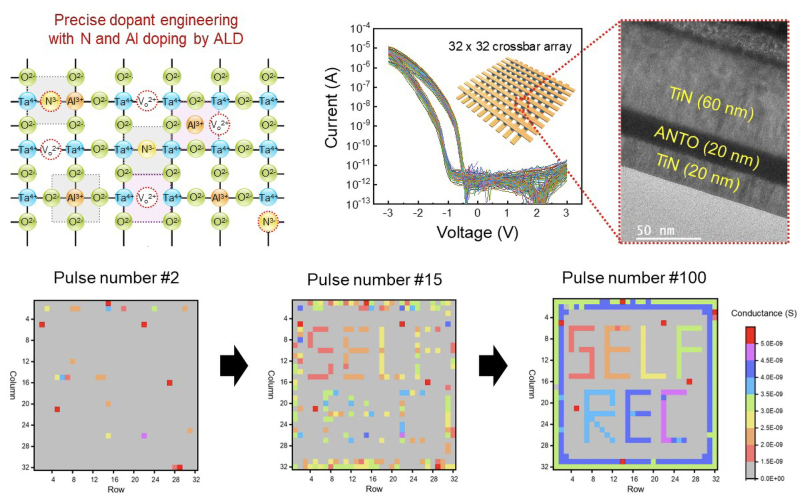

연구팀은 전류 흐름을 스스로 제어할 수 있는 자가정류(Self-Rectifying) 특성의 멤리스터를 개발, 외부 회로나 보조 소자 없이도 누설 전류를 효과적으로 억제하는 데 성공했다.

이로써 단일 소자 구조로도 고집적 멤리스터의 안정적인 동작이 가능해졌으며, 32×32 크기의 대규모 크로스바 어레이에서도 누설 전류 없이 멀티 레벨 저항 값을 정밀하게 제어해 AI 학습에서 높은 정확도와 에너지 효율을 동시에 구현했다.

이번 연구는 AI 반도체의 성능과 실용성을 크게 향상시킬 전환점으로 평가된다.

기존 컴퓨터가 기억장치와 연산장치가 분리돼 많은 전력과 시간이 소모되는 반면, 이번 소자는 두 기능을 하나에 통합해 속도와 에너지 효율을 모두 확보했다.

또한 디지털 방식의 ON/OFF 스위칭을 넘어, 아날로그 방식의 다양한 저항 상태 구현으로 동일 공간 내 정보 저장 밀도도 획기적으로 높였다.

이 기술은 스마트폰, 웨어러블 기기, 자율주행차 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능성이 높다.

김민재 교수는 “사람의 뇌처럼 정보를 받아들이고 반응하는 전자 소자를 구현함으로써, 의료용 AI, 감각 모사 로봇, 뇌 기능을 모방한 컴퓨터 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 차세대 인공지능 시스템의 기반 기술을 마련했다”고 밝혔다.

연구팀은 향후 128×64 크기의 더 큰 멤리스터 어레이 개발과, 유연한 기판 위 제작, 소재 설계 다양화 등으로 인간 뇌 신경 기능을 정밀하게 모사하는 지능형 반도체 기술로 발전시킬 계획이다.

이번 연구 결과는 재료과학 분야 국제 저명 학술지 Advanced Functional Materials 2025년 5월호에 게재됐다.

제1저자는 연세대학교 김동은 박사과정생이며, 교신저자는 영남대학교 김민재 교수, 경희대학교 이홍섭 교수, 연세대학교 박형호 교수다.

경산=최태욱 기자 tasigi72@kukinews.com