한국연구재단은 KAIST와 GIST 공동연구팀이 극단적 밝기 변화에 자동으로 적응할 수 있는 차세대 이미지센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

이 기술은 자율주행 자동차, 스마트로봇, 보안시스템 등 다양한 분야에 적용될 전망이다.

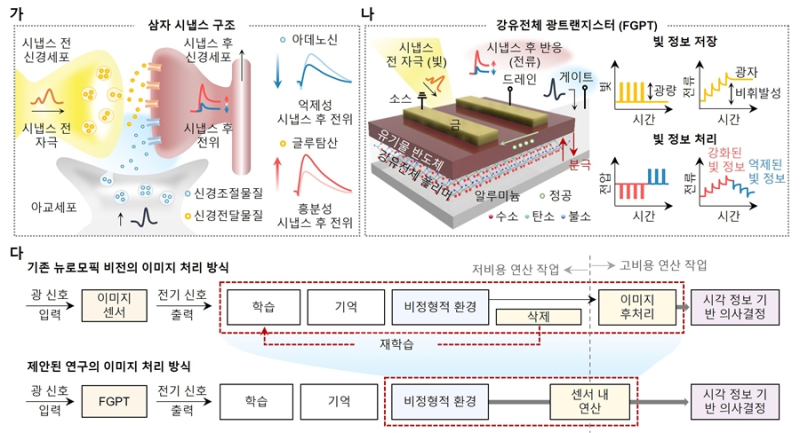

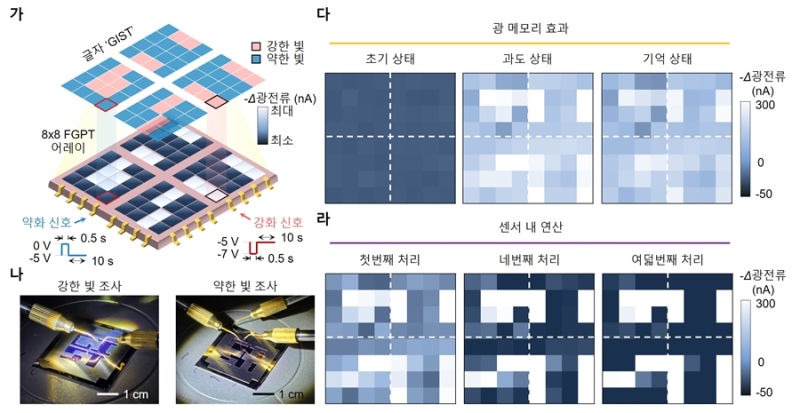

공동연구팀은 뇌 신경구조에서 착안한 강유전체 기반 광소자와, 이를 통해 빛 감지부터 기록과 처리까지 소자 내에서 구현할 수 있는 차세대 이미지센서를 개발했다.

보는 인공지능(AI) 수요가 높아지면서 다양한 환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 고성능 시각센서 개발이 중요해지고 있다.

기존 CMOS 기반 이미지센서는 각 픽셀 신호를 개별 처리하기 때문에 밝기가 급변하는 환경에서는 과도한 노출이나 저조도로 인한 정보 손실이 발생할 수 있다.

특히 밤낮, 역광, 실내외 등 환경이 급변할 경우 즉시 적응이 안 돼 수집 데이터를 별도 보정하거나 후처리가 필요하다.

공동연구팀은 생물학적 신경구조와 학습방식을 기반으로 극단적 환경 변화에도 적응 가능한 강유전체 기반 이미지센서를 설계했다.

이는 강유전체 분극 상태를 조절함으로써 감지된 빛 정보를 장시간 유지하고 선택적으로 증폭 및 억제할 수 있어 복잡한 이미지 후처리 없이도 대비 향상, 밝기 보정, 노이즈 억제 등을 수행할 수 있다.

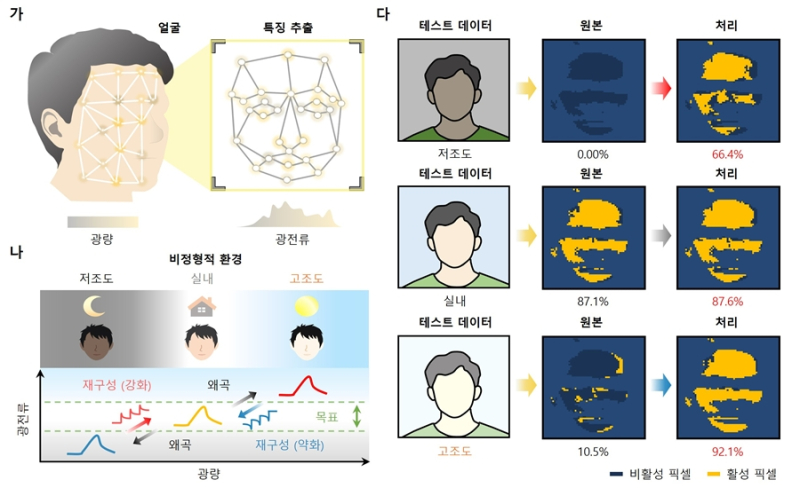

이를 통해 비정형적 환경에 대응하기 위해 학습데이터 재구성이나 추가 학습 없이 센서 내 처리만으로 낮과 밤, 실내외를 구분하지 않는 안정적 얼굴인식을 실현했다.

아울러 이 기술이 합성곱신경망 같은 기존 인공지능(AI) 학습 알고리즘과 높은 호환성을 가짐을 확인했다.

송 교수는 “이번 연구는 기존 전기적 메모리 소자로 활용되던 강유전체 소자를 뉴로모픽 비전과 인-센서 컴퓨팅 분야로 확장해 큰 의미를 갖는다”며 “앞으로는 빛의 파장·편광·위상 변화까지 정밀 감지하고 처리할 수 있는 차세대 비전시스템으로 발전시킬 계획”이라고 말했다.

한편, 이번 연구결과는 지난달 28일 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 게재됐다.