뇌의 신경활동과 혈류반응 간 상호작용은 생각, 감각, 운동 기능을 가능케 하는 모든 뇌 기능의 핵심이다.

때문에 뇌 연구에서 신경활동과 혈류변화 사이의 밀접한 상호작용인 신경혈관결합은 자기공명영상(fMRI)의 작동원리와 밀접하다.

지금까지는 흥분성 신경세포가 혈류를 조절하는 것으로 알려졌다. 그러나 전체 뇌 신경세포 중 약 15%를 차지하는 억제성 신경세포, 특히 소마토스타틴(SST)을 발현하는 신경세포의 혈류 조절 역할은 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

SST는 뇌와 몸에서 만들어지는 억제성 신경전달물질로, 다른 신경세포의 활동을 조절해 신경신호를 억제하고, 뇌에서 흥분성 신호를 제어하며 불안, 우울, 치매 등과 관련된 신경세포 조절에 관여한다.

뇌 영상기술 향상 메커니즘 규명

기초과학연구원(IBS) 김성기 뇌과학이미징연구단장 연구팀이 한국뇌연구원 정원범 박사와 공동으로 억제성 신경세포가 뇌 혈류를 조절하는 핵심 역할을 수행한다는 사실을 세계 최촐 규명했다.

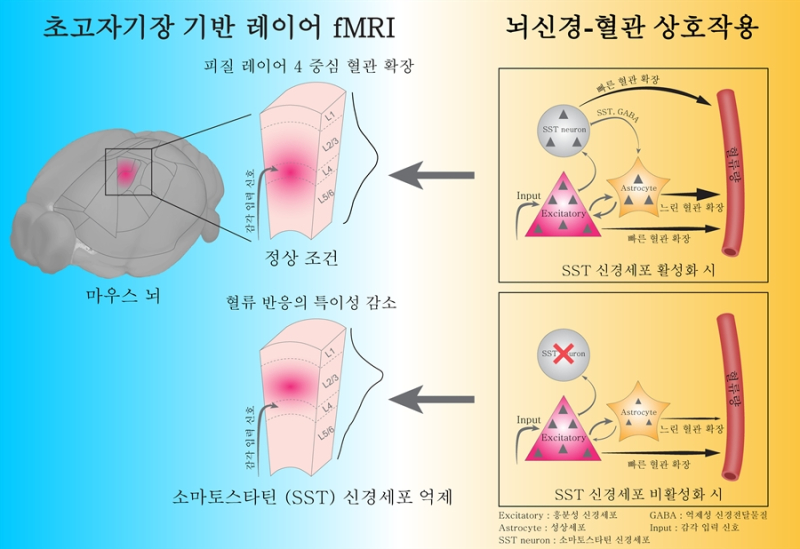

연구팀은 억제성 신경세포 SST가 두 단계의 혈관 확장 메커니즘으로 뇌 혈류를 조절함을 확인했다.

첫 단계는 산화질소를 분비해 혈관을 빠르게 확장시키고, 이어 신경세포를 지원하고 뇌 환경을 유지하는 성상세포가 작동하면서 느리지만 지속적인 혈관 확장을 유도한다.

또 연구진은 생쥐모델을 활용해 SST 신경세포를 광자극 및 감각자극 했을 때 나타나는 신경, 혈류, 성상세포의 반응을 관찰했다.

이를 위해 광유전학, 화학유전학, 약리학적 접근, 전기생리학적 기록, 칼슘 이미징, 내인성 광학 이미징, 초고자장 fMRI 등 다양한 첨단 기법 종합 활용했다. 그 결과, SST 신경세포를 자극하면 산화질소가 빠르게 분비돼 혈관 확장이 유도되고, 이후 성상세포가 활성화돼 보다 느리지만 지속적인 혈관 확장을 촉진하는‘신경-교세포-혈관 연계경로’가 작동함을 규명했다.

최근 뇌 영상 분야에서는 대뇌 피질의 깊이별 기능차이를 정밀 분석할 수 있는 초고해상도 레이어 fMRI(layer fMRI) 기술이 주목받고 있다.

이는 기존 영상기법으로 탐지하기 어려웠던 미세 차이를 시각화할 수 있어 혁신도구로 평가받고 있지만, 관측 신호가 어떤 세포나 혈관 작용에 기반을 두는지 불분명해 해석에 한계가 있었다.

연구팀은 이번 실험에서 SST 신경세포 기능을 차단했을 때, layer fMRI 신호의 특이성이 뚜렷하게 감소하는 현상을 관찰했다.

이는 SST 신경세포-성상세포-혈관이 함께 작동하는 경로가 뇌혈관 반응의 공간적 정밀도를 형성하는 데 결정적인 역할을 한다는 사실을 뒷받침한다.

이를 토대로 연구진은 SST 신경세포가 뇌 혈류 조절에 직접 관여하고, 성상세포를 매개로 한 지연성 혈관 확장이 layer fMRI 신호 특이성을 형성하는 주요 세포 기전이라는 점을 세계 최초로 제시했다.

이번 발견은 layer fMRI 신호의 생리학적 기반을 제공함으로써 고해상도 뇌 영상 기술의 해석력 향상에 기여할 전망이다. 아울러 뇌질환 영상분석과 조기진단 정밀도를 높이는 데도 기여할 것으로 기대된다.

김 단장은“이번 연구는 억제성 신경세포와 성상세포 간의 정교한 상호작용이 뇌 혈류 조절의 핵심 기전임을 입증한 성과”라며 “치매나 우울증 등 다양한 신경정신질환에 SST 신경세포의 기능 이상이 혈류 반응에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 기초자료가 될 뿐 아니라 인지기능 연구, 뇌질환 진단, 고정밀 뇌 영상기술 개발에도 기여할 것”이라고 설명했다.

한편, 이번 연구성과는 지난 18일 국제학술지‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF 15.7)’에 게재됐다.