강원 정선의 숲에서 자란 ‘황장목(黃腸木)’과 이를 수도 한양으로 나른 ‘정선 떼꾼(뗏꾼)’의 민속학적 스토리텔링을 문화 경제사적으로 넓혀 소개하는 특별기획전에 관심이 집중되고 있다.

정선아리랑문화재단(이사장 최종수)은 전통 산림과 수운 문화를 조명하는 기획전시 ‘황장목과 정선뗏꾼’을 진행 중이다.

지난 30일 개막한 이번 전시는 2026년 5월까지 아리랑박물관 1층 기획전시실에서 선보인다.

특히 이번 특별전은 조선 시대부터 지난 1960년대까지 끊임없이 실려 간 뗏목에 대한 다양한 역사 고증과 발굴로 정선의 경제사적(경제적 낙수효과) 접근도 시도하고 있다.

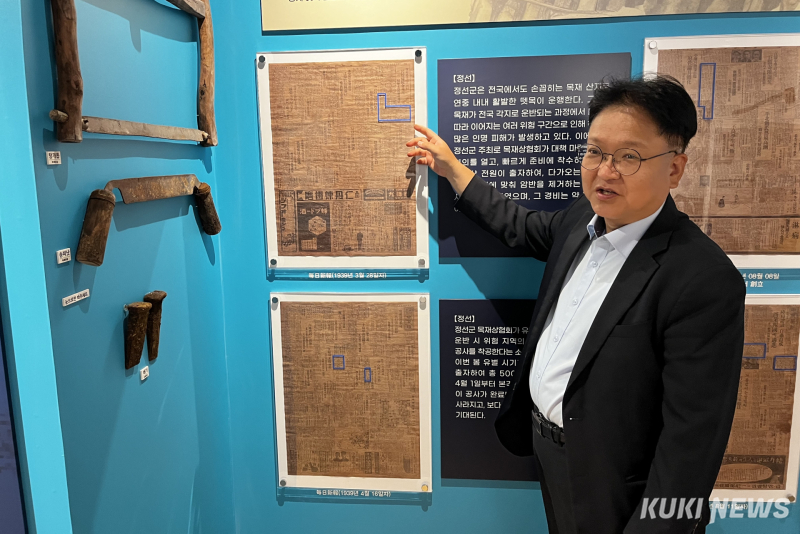

매일신보 등 옛 신문기록과 국민일보 사진 자료 등도 공개해 옛 뗏목과 정선 떼꾼의 이해를 돕는다.

◇물길 따라 흐른 뗏목의 역사와 문화

이번 전시는 조선 시대 최고의 건축재로 손꼽히던 황장목(黃腸木)을 다양한 시각으로 재연하고 있다.

이를 정선 아우라지에서 동강과 한강을 따라 서울까지 운송하던 정선 떼꾼들의 삶과 여정도 조명한다.

또 산림 자원과 수로를 통해 형성된 정선의 자연환경, 사람, 경제 간의 유기적 관계를 역사적으로 풀어내고 있다,

전통 뗏목 문화의 학술적·교육적 가치를 조명하는 데도 초점을 맞췄다.

특히 국가 차원의 문화유산 등재를 위한 기초 자료로도 활용될 수 있도록 기획했다.

신증동국여지승람 제46권에 나오는 정선군 동쪽 30리의 ‘황금봉산’은 현재 가리왕산이다. 이는 가리왕산 국가 정원 조성사업의 명분을 준다.

황장목과 뗏목에 대한 이해도를 높이는 다양한 체험 행사도 준비했다.

전시 공간에는 벌목 축소 모형과 함께 노 젓기 체험이 가능한 포토존이 인기다.

4명이 함께 탑승 가능한 6축 동작 기반의 뗏목 시뮬레이터는 관람객의 뗏목 몰입도를 높여준다.

◇금강송이 아닌 황장목으로 부르자

이번 전시회 특징 중 하나는 ‘황장목’이란 우리 고유의 이름 사용 천착이다.

전시회장 한쪽에는 ‘황장목’이란 명칭이 ‘금강송’으로 일반화된 일제강점기 아픈 역사도 되짚고 있다.

우리가 흔히 사용하는 ‘금강송’은 표제어로 등재조차 되어있지 않다.

이 단어는 일본 산림학자 우에키 호미키(1882~1976)가 강원도 지역의 소나무를 지칭해 붙인 이름이다.

한 사례로 지난 2008년 2월 10일 방화로 소실된 숭례문 복원에 사용된 나무가 ‘금강송’이라고 발표, 화제가 되기도 했다.

그러나 국립국어원의 표준국어대사전을 보면 ‘황장목’은 임금의 관을 만드는 데 사용한 질이 좋은 소나무로 정의되고 있다.

반면 금강송은 표제어로조차 등재되어 있지 않다.

주영민 재단 박물관팀장(문학박사) “사실 ‘황장목’보다 ‘금강송’이란 단어가 우리 귀에 익숙한 실정”이라며 “앞으로 금강송 대신 예부터 부른 우리 고유의 이름 ‘황장목’의 사용이 바람직하며, 이번 전시회에서도 이를 강조하고 있다”고 설명했다.

◇뗏목과 떼꾼 경제 문화사적 접근

전시는 총 4개 주제로 구성했다.

각 분야는 △1부 황장목의 생태적 특성과 문화사적 가치 조명 △2부 조선 시대 산림 정책과 백성들의 생계 현실 △3부 정선 떼꾼들의 여정과 뗏목 제작 기술, ‘떼돈’의 유래 △4부 정선아리랑제에서 재현된 뗏목 행사를 통한 현대적 계승 노력 등이다.

이와 함께 조선 시대 벌목 금지 경계를 표시한 금표(禁標) 모형도 재현해 전시했다.

지난 1900년대 정선 목재상들이 떼꾼의 생명을 보호하기 위해 자발적으로 자금을 모아 암초를 폭파한 사건을 다룬 신문기사 등 귀중한 역사 자료도 만날 수 있다.

당시 뗏목과 떼꾼이 지역의 중요 경제 주체였음을 알려주는 사료다.

정선아리랑문화재단은 전시 종료 후에도 일부 콘텐츠를 지역 곳곳에 전시할 방침이다.

최종수 이사장은 “황장목과 정선 떼꾼 문화는 단순한 과거의 이야기가 아닌 정선이 간직한 소중한 역사적 자산이자 공동체적 가치”라며 “이번 전시를 계기로 정선의 전통문화가 국내외에 널리 알려지고, 문화유산으로의 등재와 지속 가능한 활용 방안도 함께 모색해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “전시 종료 후 콘텐츠를 이전 설치해 지역 자원의 순환 활용이라는 새로운 전시 운영 방식을 도입, 경영 효율성과 예산 절감에도 나서겠다”고 덧붙였다.