“강아지 눈에 자꾸 눈곱이 끼길래 앱에 사진을 올려봤어요. 반신반의했는데 ‘결막염 가능성 87%’라는 결과가 떴고, 병원에서도 같은 진단을 받았죠. 그 뒤로는 병원 가기 전에 먼저 확인해보게 되더라고요.”

13일 기자와 만난 직장인 최모(28) 씨는 AI 기반 반려동물 진단 앱 사용 경험을 이렇게 전했다. 사진 한 장만으로도 질병을 정확히 예측해주는 AI 기술에 놀라움을 느끼기도 했지만, 동시에 “이런 결과를 어디까지 믿어야 할지는 아직 의문”이라고도 했다.

최근 반려동물 헬스케어에 AI을 접목한 기술이 빠르게 생활 속으로 파고들고 있다. 청진, 엑스레이 판독, 사진 기반 앱 진단까지 기술이 일상에 침투하면서 ‘우리 집 반려동물 주치의는 AI’라는 말까지 나온다.

“10초 청진·15초 판독”…AI가 본 ‘우리 아이’ 건강

국내 대기업과 스타트업 모두 반려동물 AI 진단 솔루션 개발에 속도를 내고 있다.

SK텔레콤은 반려동물 엑스레이 영상을 AI가 분석하는 엑스칼리버를 개발해 전국 360여 개 동물병원에 공급했다. 진단까지 걸리는 시간은 평균 15초. 현재는 미국 수의 영상 전문기업 ‘베톨로지’와 협력해 북미 시장 진출을 추진하고 있다.

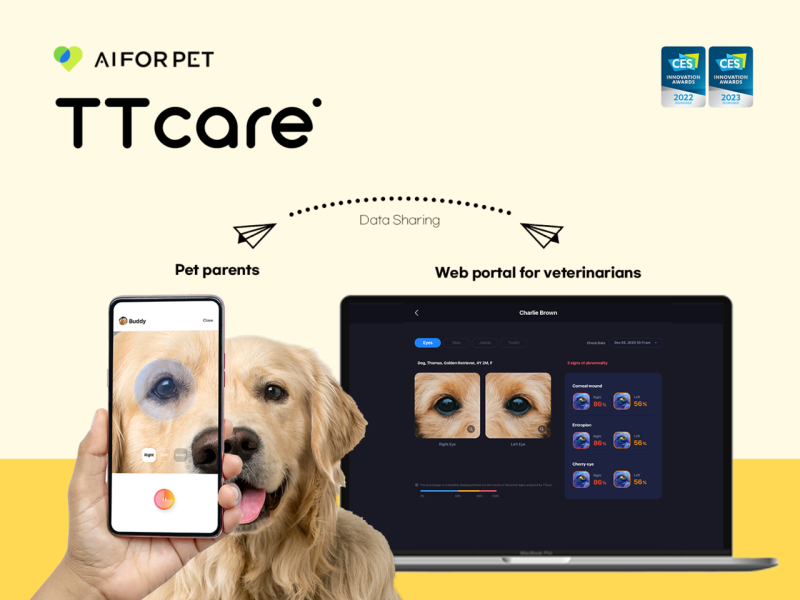

스타트업 ‘에이아이포펫’은 눈, 치아, 피부, 관절 사진·영상을 업로드하면 AI가 질환 가능성을 예측하는 앱 ‘티티케어’를 운영 중이다. 해당 앱은 2025년 CES에서 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았다.

‘스마트사운드’는 10초 만에 심장 잡음을 분석하는 AI 청진기 ‘위더펫-AI’를 개발, 국내 최초 동물용 AI 의료기기 허가를 받았다.

시장조사기관 리서치앤마켓츠에 따르면, 글로벌 펫테크 시장은 2024년 기준 약 76억3000만달러(약 10조원) 규모에서 2030년까지 약 21조원 이상으로 커질 것으로 예상된다. 연평균 성장률은 20% 이상이다.

‘오진 책임은 누가’…불명확한 기준에 우려도

하지만 제도는 기술 속도를 따라가지 못하고 있다. 현재 국내에서는 동물용 AI 진단기기에 대한 명확한 인증 기준이나 가이드라인이 없다. 해외는 이미 한발 앞서 제도 틀을 마련했다. 유럽연합(EU)은 동물용 AI 진단기기를 고위험군으로 분류하고 별도 인증을 의무화했다. 미국은 식품의약국(FDA)이 동물용 AI 진단 소프트웨어도 심사 대상으로 포함했다. 일본은 디지털청과 농림성이 공동으로 ‘AI는 보조도구’라는 원칙을 명문화했다.

농림축산식품부는 올해 안에 제도화를 예고했지만, 이미 기술 상용화가 이뤄지고 있다는 점에서 ‘뒤따르는 규제’라는 지적이 나온다. 특히 동물용 의료기기로 허가받은 것은 일부 하드웨어 제품뿐이며, 앱 기반 진단 서비스는 의료기기로 분류되지 않아 제도적 사각지대에 놓여 있다.

익명을 요청한 서울의 한 동물병원 원장은 “보호자 입장에선 AI가 ‘진단’을 해준 것처럼 느껴질 수 있지만, 아직은 보조적인 수준에 불과하다”며 “오진 시 책임은 결국 수의사가 져야 하는 구조”고 지적했다.

수의사 오이세 씨는 “AI가 수의사를 완전히 대체하진 못하겠지만, 어느 정도 진단의 방향을 제시하는 역할은 할 수 있다. 다만 그 판단을 그대로 신뢰하고 병원을 건너뛰는 건 위험할 수 있다”며 신중한 활용을 당부했다.