사람의 창의력은 새로운 아이디어, 개념, 작품, 문제 해결 방식을 상상력·직관·감정·경험을 바탕으로 창출하는 능력을 말하며 인간은 맥락, 문화, 감정, 윤리, 사회적 의미까지 고려할 수 있다. 특히 사람의 창의성은 종종 “기존 요소를 새롭게 조합하는 능력”으로 정의되기에 사람마다 그 창의력은 다를수 밖에 없다.

한편, AI의 창의력은 기존에 학습한 데이터(텍스트, 이미지, 음악 등)를 기반으로 새로운 조합이나 변형을 만들어내는 능력으로 AI가 만들어내는 창의성은 통계적 패턴 탐지와 재조합의 산물이자 감정적 경험이나 주관적 의미는 없지만, 계산 속도와 조합 가능성은 인간보다 월등할 것이다.

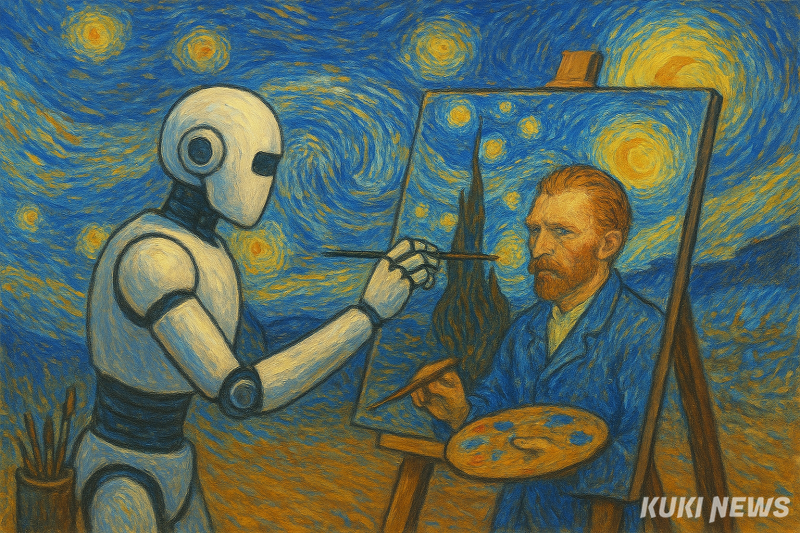

그렇다면 누가 더 뛰어난 창의력을 발휘할까?

AI는 방대한 양의 정보를 빠르게 분석하고 조합할 수 있으며 인간이 상상하기 힘든 규모의 패턴이나 변주를 생성하는 것이 가능하다. 새로운 그림 스타일이나 음악 패턴, 글쓰기 변형이 아주 쉽다.

사람은 창의성에 맥락, 의미, 목적, 윤리, 감성을 부여하기에 “왜 이 창작을 하는가?”라는 질문에 답할 수 있다. 본연의 존재를 알기에 사회적·철학적 가치, 심미적 판단, 인간 경험을 담아낼 수 있는 창의가 가능하다.

이를 대비해보면 순수한 생성 속도·양에서는 AI가 뛰어나고 깊이·의미·맥락에서는 인간의 창의력이 우월할 것이다. 따라서 “누가 더 뛰어나냐”라기보다는, AI는 창작 도구, 인간은 창작의 주체라는 역할이 더 어울린다. 그렇기에 사람과 AI가 협력할 때 가장 강력한 창의력이 발휘될 가능성도 크다.

예를 들어 AI는 ‘고흐 스타일로 서울의 야경을 그려줘’ 같은 요청에 즉시 결과물을 생성할 수 있다. 실제 존재하지 않는 도시의 조합에 애경을 빠르게 시각화하는 것이 가능하다. 하지만 왜 이런 그림을 그려야 하는지, AI 스스로가 무엇을 표현하고 싶은지 같은 맥락적 의도는 없다.

사람은 고흐의 ‘별이 빛나는 밤’이 단순히 하늘의 모습을 그린 게 아니라, 그의 정신적 고통과 세상에 대한 감정을 담은 표현이라는 것을 잘 알고 있다. 피카소의 ‘게르니카’는 전쟁의 참상을 고발하는 정치적·철학적 메시지를 담고 있다. 즉, 인간은 그림을 통해 개인적 경험·철학·감정을 담아내며, 관람자와 의미 있는 소통을 시도하는 것이다.

음악에서도 그렇다. AI의 작곡 프로그램은 ‘바흐 스타일의 피아노곡’을 즉시 작곡이 가능하다. 수천 가지 음악적 패턴을 학습했기 때문에, 새로운 멜로디와 화음을 빠르게 조합할 수 있지만 그 곡에는 삶의 맥락이나 감정적 서사가 결여되어 있다.

베토벤의 교향곡 9번은 단순한 멜로디 이상의 의미를 내포하고 있다. 인류애, 자유, 고난 극복을 선율과 리듬에 담고있는 것이다. 밥 딜런이나 BTS 같은 뮤지션의 곡은 개인적 경험과 사회적 메시지를 담아 대중에게 전달한다. 인간의 음악은 단순히 소리의 배열이 아니라 감정과 사회성을 전달하는 스토리이자 공감의 매개체다.

결국 AI는 새로운 스타일·조합을 무한히 생성하는 ‘창작 엔진’으로 유용하며 사람의 작품은 작품마다 의미와 맥락과 감정을 불어넣는 ‘창작자’로 정의할 수 있다. 그래서 앞으로의 창의는 AI의 아이디어 도구와 사람의 정서적인 의미를 부여하는 영역에서 협력하는 모습이 더 빛날 것이다.

![[금진호의 AI, 사람을 향하다] AI와 함께하는 시대는 행복할 수 있을까!](/data/kuk/image/2025/08/27/kuk20250827000060.jpg)

![[금진호의 AI, 사람을 향하다] AI는 AI를 어떻게 생각할까?](/data/kuk/image/2025/09/03/kuk20250903000186.jpg)

![[금진호의 AI, 사람을 향하다] 만약 AI가 인간을 사랑할 수 있다면!](/data/kuk/image/2025/08/20/kuk20250820000028.jpg)