악성 뇌종양인 교모세포종은 높은 종양 이질성과 치료 저항성으로 인해 예후가 매우 안 좋고, 미분화된 암줄기세포인 뇌종양줄기세포는 종양의 성장, 확산, 재발과 치료실패의 주요 원인이다.

기존 분화 유도물질을 투여하는 기존 치료법은 정상세포에도 영향을 미쳐 부작용이 크고 고형암에서는 효과가 제한적인 한계가 있다.

이에 최근 연구에서 분화 차단과 역분화 같은 세포 상태전환이 암세포의 가소성 및 치료 저항성과 밀접하게 연관됨이 밝혀졌지만, 아직 뇌종양줄기세포의 분화를 억제하고 미분화 상태를 유지하는 대사 기전은 명확히 알려지지 않은 상황이다.

악성 뇌종양 치료 새 길 열려

한국연구재단은 고려대 김형기 교수와 가천대 박종휘 교수 연구팀이 교모세포종에서 암줄기세포의 분화와 사멸을 동시에 유도하는 새로운 대사조절 기전을 밝히고, 난치성 고형암 치료의 새 가능성을 제시했다고 20일 밝혔다.

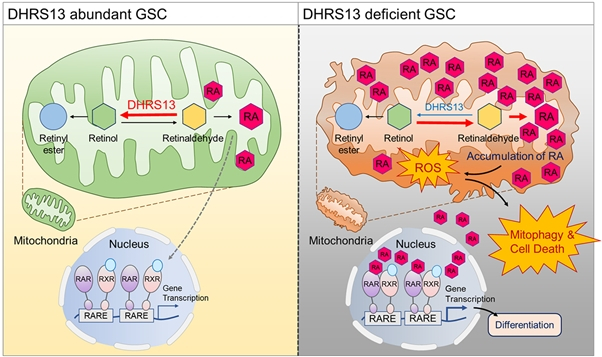

공동연구팀은 미토콘드리아에 주로 존재하는 DHRS13 단백질이 레티날을 레티놀로 전환해 레틴산 축적을 억제하고, 이를 통해 뇌종양줄기세포가 미분화 상태를 유지하도록 작용하는 것을 규명했다.

DHRS13은 정상세포에서는 거의 발현되지 않아, 높은 특이성과 낮은 독성을 갖는 정밀 의료 기반 표적으로 활용할 수 있다.

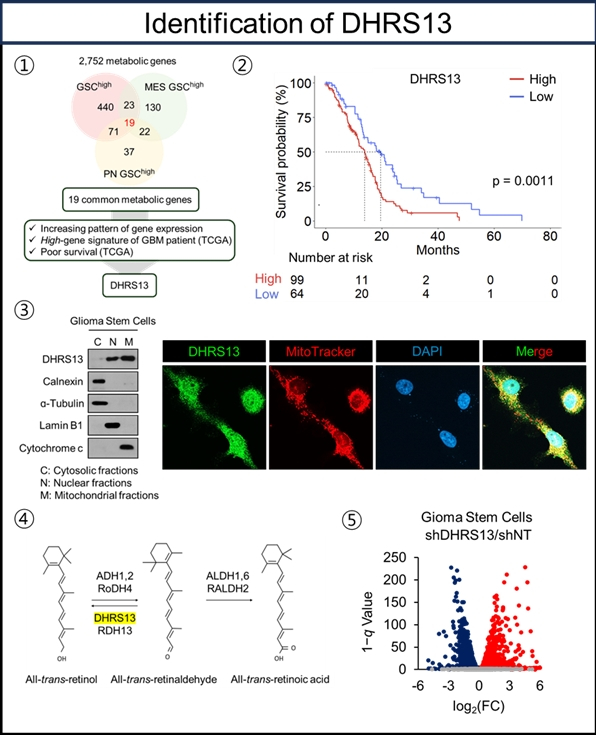

연구팀은 뇌종양줄기세포 전사체를 분석해 미분화 상태에서 공통적으로 높게 발현되는 대사 유전자 중 DHRS13을 찾아냈다. DHRS13은 비타민A 대사에 관여하는 효소 단백질로, 레티날을 레티놀로 전환시켜 세포 내 레틴산 축적을 억제한다.

레틴산은 분화 유도에 핵심적 대사경로지만, 외인성 레틴산 기반 치료는 고형암에서 비특이적 독성과 낮은 효능 등의 한계가 있어 뇌종양줄기세포의 내인성 레틴산 대사조절 기전을 이해하고 이를 표적화하는 치료전략 개발이 필요하다.

DHRS13을 억제하면 세포 내 레틴산이 축적돼 3일 이내에 분화가 촉진되고, 이후 미토콘드리아 활성산소종이 급격히 증가하면서 구조 손상과 대규모 미토파지가 유도돼 카스파아제 비의존성 세포사멸이 발생한다.

연구팀은 동물실험에서 DHRS13 억제 암줄기세포를 이식한 생쥐에게 종양 성장 억제와 생존기간 연장을 관찰했다.

이번 연구는 DHRS13이 뇌종양줄기세포의 미분화상태 유지를 위한 내인성 레틴산 대사조절 인자임을 최초로 규명한 것으로, 이를 기반으로 외인성 레틴산 없이 선택적으로 암줄기세포를 표적화할 수 있는 분화 유도 치료 전략을 제시한 것으로 평가된다.

연구팀은 이번에 세포와 동물 수준에서 DHRS13 억제가 암줄기세포를 선택적으로 제거할 수 있음을 입증함에 따라 향후 다양한 암종에서 동일한 기전이 작동하는지 여부와 임상 적용을 위한 안전성 및 효능 검증, DHRS13을 직접 저해할 수 있는 약물 개발과 약동학·독성평가 등을 과제로 제시했다.

김 교수는 “환자 유래 뇌종양줄기세포와 동물모델을 통해 세포분화-미토콘드리아 활성산소종-미토파지-세포사멸로 이어지는 치료기전을 규명함으로써, 향후 고형암 대상 차세대 치료제 개발, 레틴산 유도제의 재창출, 맞춤형 분화 치료 설계 등 다양한 기술 확장 가능성을 열었다”고 설명했다.

한편 이번 연구결과는 지난달 30일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 7월 30일 온라인에 게재됐다.