사랑을 점묘로 그리다

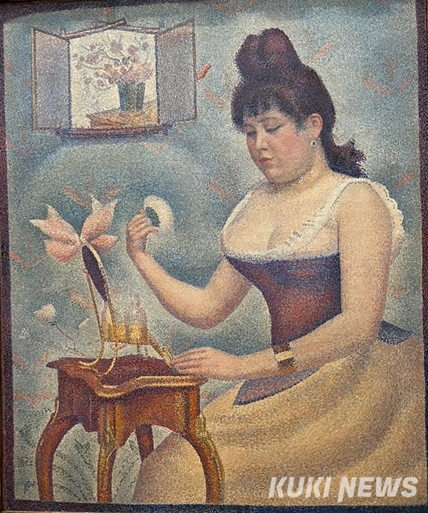

조르주 쇠라의 <화장을 하는 젊은 여인>은 단순한 초상화가 아니다. 그것은 사랑의 흔적이며, 예술가의 마지막 고백이다. 점묘법이라는 과학적이고 구조적인 기법 속에 감정의 결이 숨겨져 있고, 화면을 채운 색의 점들은 그가 사랑한 여인의 존재를 조용히 증명한다.

이 그림의 모델은 쇠라의 연인이자 동거인이었던 마들렌 크노블로흐(Madeleine Knobloch)이다. 쇠라는 세잔처럼 마들렌과의 관계를 세상에 드러내지 않았지만, 클리시 거리의 작업실에서 함께 생활하며 그녀를 화폭에 담았다. 화가와 모델의 관계는 서양미술사에서 반복되는 서사다. 라파엘로와 마르게리타, 모네와 카미유, 르누아르와 알린, 세잔과 오르탕스 그리고 쇠라와 마들렌. 모델은 단순한 대상이 아니라, 예술에 숨결을 불어넣는 존재다.

<화장을 하는 젊은 여인>에 담긴 조용한 서사

쇠라는 마들렌이 임신하자 더 쾌적한 작업실로 이사했고, 1890년 2월 16일 첫 아들 피에르가 태어났다. 그는 마들렌을 부모에게 소개하고 결혼을 준비하던 중이었다. <화장을 하는 젊은 여인>은 그 시기의 작품으로, 사랑하는 여인을 바라보는 화가의 시선이 고스란히 담겨 있다.

마들렌은 거울 앞에서 화장을 하고 있지만, 그 순간은 단지 일상의 장면이 아니라, 사랑과 삶의 정점이다. 쇠라는 점묘의 점들을 통해 그녀의 피부, 표정, 존재를 빛과 색으로 구성했다. 그 점들은 보는 이의 눈에서 혼합되어, 하나의 생생한 인물로 피어난다.

그러나 이 조용한 서사는 너무도 갑작스럽게 끝났다. 1891년 3월 29일, 쇠라는 31세의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 정확한 사인은 밝혀지지 않았지만, 아들 피에르가 2주 후 같은 증상으로 사망한 것을 보면 디프테리아로 추정된다. 당시 마들렌은 두 번째 아이를 임신 중이었고, 그 아이 역시 태어나자마자 세상을 떠났다. 사랑과 예술, 생명과 상실이 한꺼번에 무너진 순간이었다.

<화장을 하는 젊은 여인>은 쇠라의 예술적 실험이자, 개인적인 헌사다. 점묘법이라는 냉철한 기법 속에 사랑의 온기가 스며 있고, 색의 병치 속에 삶의 흔적이 남아 있다. 예술은 때로 말보다 깊은 감정을 담는다. 그리고 이 그림은, 사랑이 어떻게 예술이 되는지를 보여주는 가장 조용하고도 강렬한 증거다.

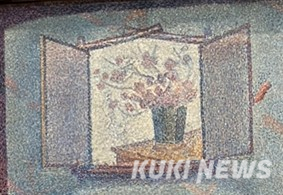

미술사가들은 꽃병의 두께 때문에 그것이 다른 이미지 위에 그려진 것이 아닌지 의문을 품었다. 이탈리아 광학연구소에서 스캐너를 한 결과, 이 꽃병은 원래 쇠라의 작업하는 모습을 그린 자화상이었는데, 친구들이 놀리자 수정을 하였다. 쇠라는 무척 내성적이고 조용한 성정을 가졌지만, 끈기 있고 심지가 굳은 사람이었다. 미술관에서는 쇠라의 자화상을 복원하였다.

물감의 점들이 빛을 품다

19세기 후반, 인상주의가 빛과 순간의 인상을 포착하려는 예술적 실험을 이어가던 시기, 쇠라는 한 걸음 더 나아가 예술을 과학의 영역으로 끌어들였다. 그는 붓질 대신 수천 개의 작은 색점으로 화면을 채우는 점묘법(Pointillism)을 창안하며, 시각적 인지와 색채 이론을 결합한 새로운 미학을 제시했다.

쇠라의 그림은 단순한 묘사를 넘어선다. 색의 작은 점들이 관람자의 눈에서 시각적으로 혼합되며 형태와 볼륨을 만들어내기 때문이다. 점들은 서로 병치되어 있지만, 우리의 눈은 그것들을 하나의 색으로 인식하며, 그 결과로 역동적이고 입체적인 이미지가 탄생한다.

쇠라는 인상주의로부터 색을 통해 빛을 포착하는 방법을 배웠다. 그러나 그는 감성적 직관 대신, 당시 공식화되고 있던 광학 이론에 따라 색채를 분석하고 활용했다. 주황과 파랑, 빨강과 초록 같은 보색 대비는 그의 화면에서 빛의 떨림과 공간의 깊이를 만들어내는 도구가 된다.

쇠라의 점묘법과 시각의 과학

그의 작업은 예술과 과학의 경계에서 이루어진다. 색채의 병치, 점의 밀도, 시각적 혼합. 쇠라는 예술가이자 실험가였으며, 그의 캔버스는 실험실이자 무대였다. 그는 색의 점들을 통해 빛을 구성하고, 시각의 작용을 유도하며, 관람자와의 상호작용 속에서 작품을 완성했다.

쇠라의 점묘법은 단순한 기법이 아니다. 그것은 레오나르도 다빈치처럼 시각의 본질을 탐구하고, 예술을 지각의 과학으로 승화시키려는 시도였다. 그의 그림을 바라볼 때, 우리는 단지 색의 점들을 보는 것이 아니라, 그 점들이 만들어내는 빛의 구조와 시각의 마법을 경험하게 된다.

빛의 점들로 그려낸 마지막 무대

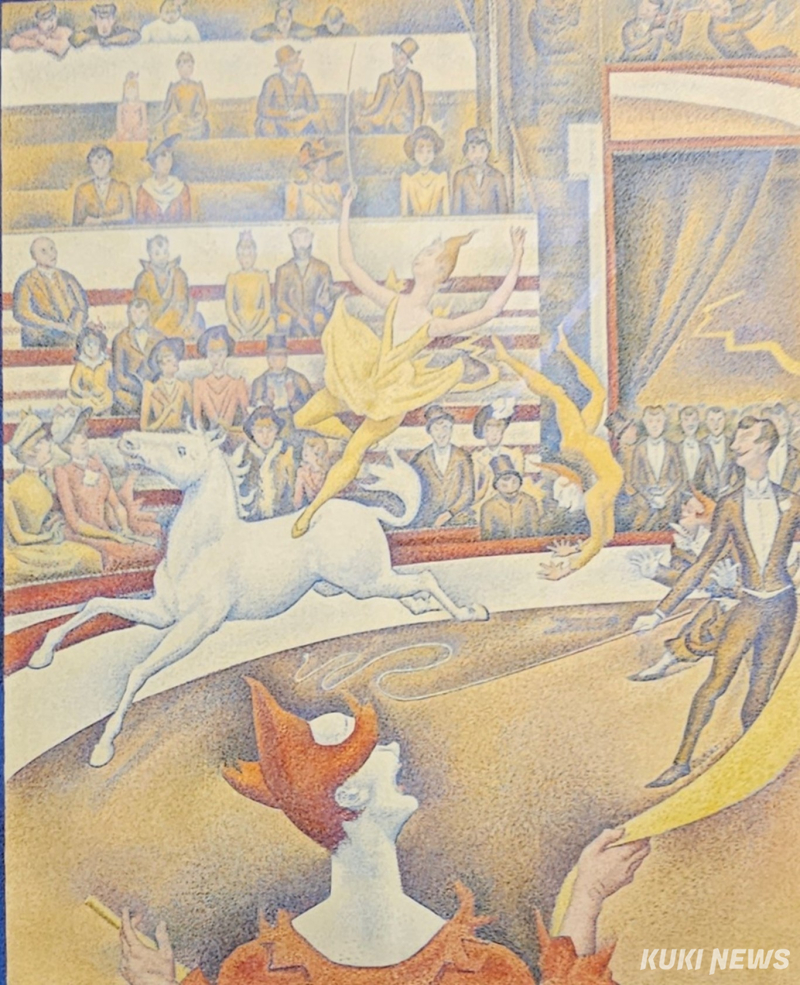

1891년, 조르주 쇠라는 인상주의의 빛에서 출발해 신인상주의의 과학으로 도달한 여정의 끝에서 <서커스>를 남겼다. 이 작품은 단지 공연장의 풍경을 묘사한 그림이 아니다. 그것은 색채의 실험실이자, 사회적 시선의 무대이며, 예술가의 마지막 선언이다.

쇠라는 인상주의로부터 빛을 포착하는 법을 배웠지만, 감각의 순간을 넘어서고자 했다. 그는 색채를 분해하고, 점묘법이라는 정밀한 언어로 다시 조합했다.

<서커스>는 그가 구축한 이론의 정점이다. 흰색과 삼원색—빨강, 노랑, 파랑—이 화면을 지배하고, 짙은 파란색 테두리는 캔버스의 경계를 넘어 액자와 시각적으로 결합된다. 점묘의 점들은 관람자의 눈에서 혼합되어, 인공조명의 강렬한 빛과 색채의 떨림을 만들어낸다.

조르주 쇠라의 <서커스>에 담긴 예술과 사회

이 그림은 두 개의 세계로 나뉜다. 오른쪽 아래에는 곡선과 나선형의 동작으로 역동성을 자아내는 서커스 예술가들이 있다. 반면 왼쪽 위에는 벤치에 줄지어 앉은 관객들이 있다. 그들은 복장과 위치에 따라 사회 계층을 암시한다. 앞줄의 중절모를 쓴 상류층 인물은 쇠라의 친구 샤를 앙그랑이며, 뒤쪽 갤러리에는 하류층이 배치되어 있다. 공연은 단지 오락이 아니라, 사회 구조의 축소판이 된다.

쇠라는 이 작품에서 습작을 거의 하지 않았다. 그는 선의 흐름과 색의 최소화를 통해 장면의 본질을 포착하려 했다. 광대들은 관객에게 등을 돌리고, 링마스터 뒤에서 텀블링하는 두 명의 인물은 동작의 리듬을 만든다. 층별로 나뉜 관람석은 공간감을 조성하고, 인물들은 마치 자동 인형처럼 뻣뻣하게 보인다. 초기 비평가들은 이를 비판했지만, 후대에는 이 기하학적 구성과 절제된 표현을 입체주의의 선구적 시도로 평가했다.

<서커스>는 쇠라가 서커스를 주제로 한 세 번째 주요 작품이다. 앞선 <서커스 사이드쇼>, <르 샤위>와 함께, 파리 대중문화의 한 단면을 보여준다. 서커스 메드라노는 그의 작업실 근처에 있었고, 드가, 르누아르, 로트렉 등 동시대 예술가들도 이 공간을 캔버스에 담았다. 쇠라는 말을 탄 여성 무용수와 광대들을 통해, 단순한 오락을 넘어선 인간의 몸짓과 사회적 시선을 탐구했다.

쇠라가 사망했을 때 <서커스>는 미완성이었다. 이후 어머니가 그의 방에 걸어두었고, 동료 화가 폴 시냐크가 이를 구입했다. 작품의 서사를 알지 못한 나는 그냥 지나쳤고, 나중에 자세히 감상하게 되었다.

쇠라의 <서커스>는 색채의 과학, 공간의 구조, 사회의 축소판, 그리고 예술가의 마지막 실험이 담긴 복합적 장면이다. 점들은 무대 위에서 빛을 품고, 관객의 눈에서 하나의 환상을 완성한다. 그리고 그 환상은, 예술이 지닌 가장 깊은 진실을 조용히 말해준다. 보는 것이 아니라, 느끼는 것이라고.

르누아르의 광대, 정지된 순간의 긴장

르누아르는 파리의 겨울 서커스, 서커스 디하브(Cirque d'Hiver)의 카페를 운영하던 주인의 요청으로 <광대 Le Clownmusical>을 실제 크기로 제작했다. 그림의 중앙에 서 있는 광대는 당시 형 윌리엄과 함께 ‘음악 광대’로 활동하며 인기를 끌었던 존 프라이스로, 흔들리는 의자 위에서 바이올린을 연주하며 파리 시민들에게 웃음을 선사했다. 그의 분장은 희고 두드러진 얼굴에 두 개의 큼직한 점을 찍고, 길고 진한 아이라인과 대머리 가발을 착용한 모습으로, 오늘날 개그맨들의 무대 분장을 연상케 한다.

르누아르가 그린 광대는 단순한 공연자의 초상이 아니다. 어두운 의상에 수 놓인 커다란 나비, 붉은 소매와 스타킹은 링의 모래와 흰 벽, 의자와 극적인 대비를 이루며 시선을 사로잡는다. 연주를 멈춘 광대는 마치 최면에 걸린 듯 정면을 응시하고, 고정된 자세는 묘한 긴장감을 자아낸다. 이 작품을 보는 순간 루제로 레온카발로의 오페라 <팔리아치 (Pagliacci광대들)> “의상을 입어라” 아리아가 들려왔다.

이는 르누아르의 초기작이며, 그는 당시 캔버스를 가득 채우는 대형 초상화를 즐겨 그렸다. 이후 1869년부터 인상파 기법을 본격적으로 도입하며, 파리의 공원과 카페, 인물과 누드를 통해 세계적인 명성을 얻게 된다. 이 광대는 그 변화의 전조처럼, 정밀함과 감정이 교차하는 르누아르의 예술적 실험을 보여준다.

최금희 작가는 미술에 대한 열정으로 전 세계 미술관과 박물관을 답사하며 수집한 방대한 자료와 직접 촬영한 사진을 가지고 미술 사조, 동료 화가, 사랑 등 숨겨진 이야기를 문학, 영화, 역사, 음악을 바탕으로 소개할 예정이다. 현재 서울시50플러스센터 등에서 서양미술사를 강의하고 있다.

![[인문학으로의 초대] 최금희의 그림 읽기(90)](/data/kuk/image/2025/10/13/kuk20251013000030.jpg)

![[인문학으로의 초대] 최금희의 그림 읽기(89)](/data/kuk/image/2025/10/06/kuk20251006000001.jpg)

![[인문학으로의 초대] 최금희의 그림 읽기(88)](/data/kuk/image/2025/09/28/kuk20250928000168.jpg)