기후변화 시대를 맞아 기후기술 분야 신산업 육성과 성장동력 확보 관점의 정책을 마련해야 한다는 의견이 제기됐다.

과학기술정책연구원(STEPI)은 이 같은 내용을 담은 ‘과학기술정책 Brief 제51호’를 15일 공개했다.

이번 보고서는 기후변화 대응을 넘어 신산업 육성과 국가 성장동력 확보 차원에서 기후기술·산업 정책 추진이 필요하고, 특히 이를 연구개발(R&D)에만 머물지 않고 제조업 현장에서 실증과 성과 축적까지 진행할 것을 강조했다.

이에 대한 배경으로 보고서는 새 정부의 ‘기후에너지환경부’ 신설에 주목했다.

보고서는 이를 환경부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 대통령직속 위원회 등으로 분산됐던 기후변화 대응과 에너지정책 기능을 통합, 기후기술 활성화를 통한 글로벌 기후목표 달성과 산업 육성을 동시에 이끌겠다는 의도로 분석했다.

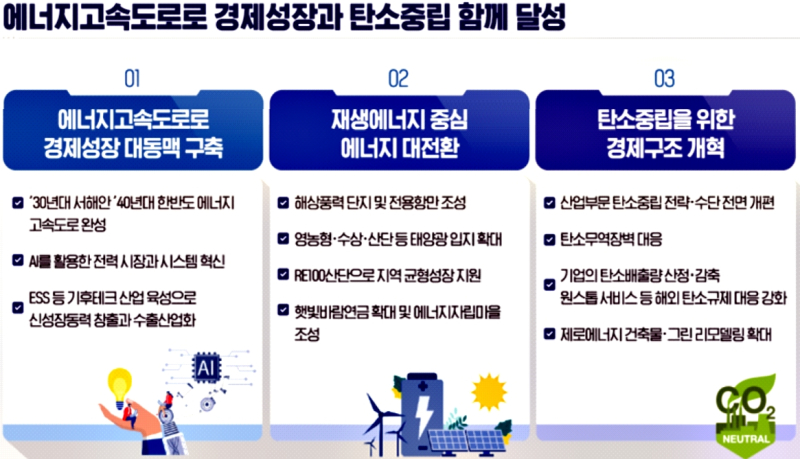

실제 국정기획위원회는 12대 전략과제 중 ‘에너지고속도로를 통한 경제성장과 탄소중립의 동시 달성’을 제시, 인공지능(AI) 기반 전력시스템 혁신과 에너지저장장치(ESS) 산업 육성을 신성장동력 확보의 핵심으로 꼽았다.

이와 관련해 해외 주요국은 이미 산업정책 중심의 기후기술 전략을 추진 중이다.

유럽연합(EU)은 2019년 ‘그린딜’을 보완한 ‘청정산업딜(Clean Industrial Deal)’을 통해 산업경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.

여기에 미국도 트럼프 행정부 2기에서 전통 에너지산업 혁신과 규제 완화를 통한 민간주도 기후기술 활용을 강조하는 기조로 전환 중이다.

보고서는 이 같은 변화에 대응하기 위해 제조업 기반을 활용한 융합 전략이 필수적이라고 분석했다.

반도체공정의 온실가스 저감 기술, 철강 분야 수소환원제철 기술 등 실제 산업현장에서 기후기술을 적용하고 검증할 수 있는 잠재력이 크기 때문이다.

아울러 보고서는 기후기술은 연구실이 아닌 산업현장에 적용될 때 진정한 성과를 발휘하는 만큼 제조기업의 적극적인 채택과 정부 지원정책이 맞물려야 함을 강조했다.

기후기술은 시장에서의 성공 경험이 중요한 만큼 정부가 초기시장 창출과 기업들의 트랙레코드 확보를 지원해야 국제 경쟁에서 뒤처지지 않는다는 것.

이를 위해 기후기술 신산업화를 위해 연구개발-실증-상용화-확산으로 이어지는 선순환 체계와 세제혜택·녹색금융·공공조달 같은 인센티브 기반 정책을 결합하는 ‘정책조합’을 제시해 눈길을 끌었다.

특히 규제 센드박스와 표준화 지원으로 불확실성을 줄이고, 중소·중견기업 맞춤형 지원을 강화해야 한다고 언급됐다.

오윤환 STEPI 연구위원은 “기후변화 대응은 더 이상 환경정책에만 국한되지 않고, 국가 성장동력 확보와 신산업 창출을 위한 전략적 전환이 절실하다”며 “신설 기후에너지환경부는 단순 규제기관이 아닌 혁신과 산업화를 촉진하는 거버넌스로 설계돼야 한다”고 설명했다.

이어 “국내 기후기술 정책은 탄소중립 실현을 넘어 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 신산업 육성을 목표로 해야 한다”며 “범정부 차원의 정책조정과 민관협력 거버넌스 구축이 필요하다”고 강조했다.