나이가 들수록 치매에 걸릴 확률이 높은 이유를 찾았다.

KAIST는 기초과학연구원(IBS)과 공동연구로 뇌 발달 과정에서 특정 유전자 ‘NR3C1’이 별아교세포(astrocyte) 면역반응을 장기적으로 억제하는 조절자로 기능한다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이번 발견은 퇴행성 뇌질환의 기원과 치료 전략을 새롭게 설계할 단초를 제시한 것으로 의미를 갖는다.

KAIST 생명과학과 정인경 교수와 IBS 혈관연구단 정원석 부연구단장 겸 KAIST 생명과학과 교수 공동연구팀은 쥐 모델을 활용해 뇌와 별아교세포 발달 시기별 유전자 조절 프로그램을 정밀 분석한 결과 NR3C1이 출생 직후 발달단계에서 장기적 면역반응 억제의 핵심 조절자임을 밝혀냈다.

별아교세포는 영아 시절부터 준비되는 면역 스위치로, 이 스위치가 제때 작동하지 않으면 성인이 된 후 뇌가 자가면역 반응에 과도하게 노출돼 치명적 뇌질환으로 이어질 수 있다.

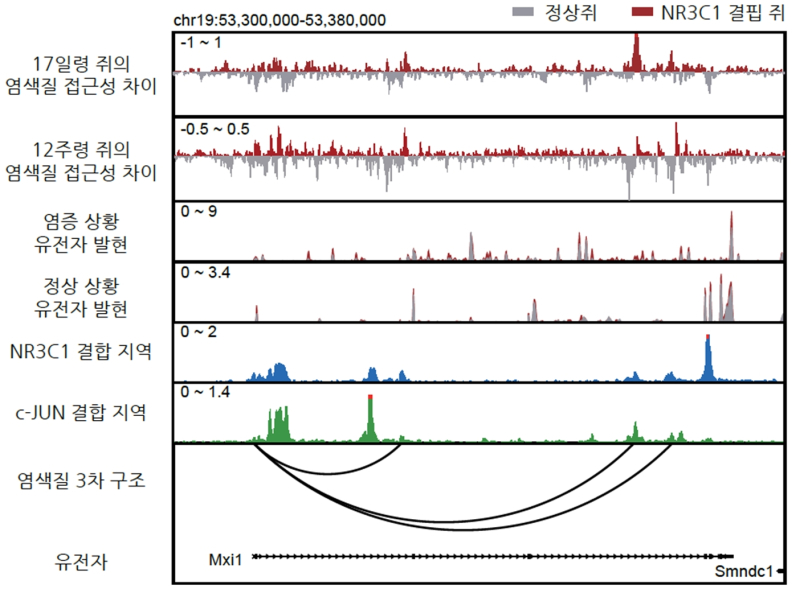

연구팀은 최신 DNA의 유전정보를 커짐/꺼짐으로 분석하는 ‘3차원 후성유전체 분석 기술’을 적용해 별아교세포 발달 과정에서 전사체, 염색질 접근성, 3차원 게놈 상호작용을 통합 분석했다.

특히 별아교세포가 자라나는 과정에서 55개 중요 유전자 조절 단백질을 발견했다.

그중 NR3C는 영아의 뇌가 처음 발달할 때 가장 중요한 스위치 역할을 했다.

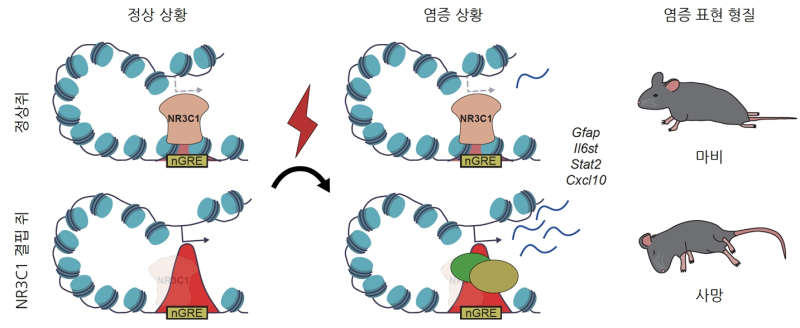

NR3C1이 제거된 실험쥐는 어린 시절 뇌 발달에는 큰 문제가 없지만, 성체가 된 후 자가면역성 뇌질환 모델에 노출되자 과도한 염증반응과 신경 손상이 발생했다.

이는 아기 뇌가 성장하면서 ‘면역 프라이밍’을 해 두지 않으면, 훗날 뇌가 스스로를 공격하는 치명적 결과로 이어질 수 있음을 보여준다.

NR3C1은 영아의 뇌에서 유전자가 당장 발현되지 않더라도 필요할 때 즉시 켜질 수 있게 스위치를 미리 준비하는 것과 같은 ‘후성유전적 프라이밍’ 역할을 하고, 성인이 된 후 뇌가 과도한 면역반응을 일으키지 않도록 한다.

이번 연구는 뇌 발달과 성인 뇌질환을 연결하는 ‘시간적 조절 창(window of susceptibility)’의 존재를 입증했다는 점에서 의미가 크다.

특히 다발성경화증(MS) 환자 뇌병변에서 나타난 유전자 패턴이 NR3C1 결손 실험쥐와 유사하다는 점도 확인됐다.

정원석 부단장은 “이번 연구는 별아교세포의 면역 기능이 후성유전적 기억에 의해 조절된다는 사실을 최초 규명한 것으로, 퇴행성 뇌질환의 원인 이해와 치료 전략 개발에 중요한 단서를 제공할 것”이라고 설명했다.

정인경 교수는 “뇌 발달 시기의 특정 유전자 조절이 평생의 뇌 건강을 좌우할 수 있다는 점에서 맞춤형 치료와 조기개입 전략으로 이어질 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 생명과학과 박성완 박사와 박현지 박사과정이 제1저자로 참여했고, 연구결과는 지난 22일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, IF 15.7)’에 게재됐다.

(논문명: NR3C1-mediated epigenetic regulation suppresses astrocytic immune responses in mice, DOI: https://www.nature.com/articles/s41467-025-64088-5)