연구개발(R&D) 전주기 지원 강화 방안으로 기술이전 및 투자회수 촉진을 위해 세액공제율을 인상해야 한다는 의견이 제시됐다.

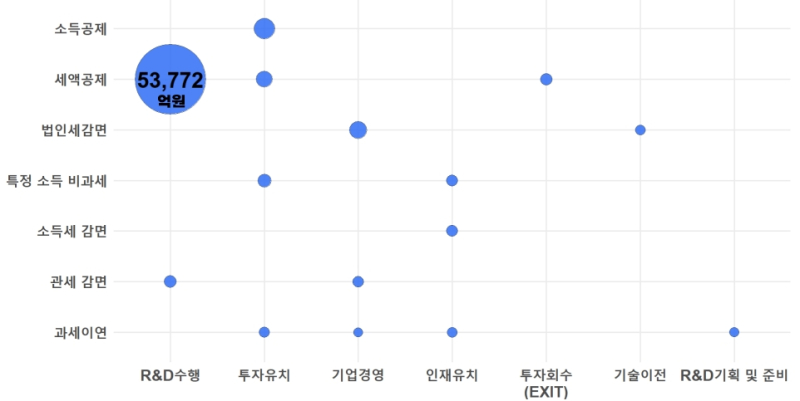

과학기술정책연구원(STEPI)은 R&D 수행 단계에 혜택이 집중된 현 조세지출 제도를 기획, 기술이전, 투자회수 등 R&D 전주기 영역에서 균형을 갖춘 체계로 전환이 필요하다는 내용을 담은 ‘과학기술정책 브리프 53호’를 발간했다.

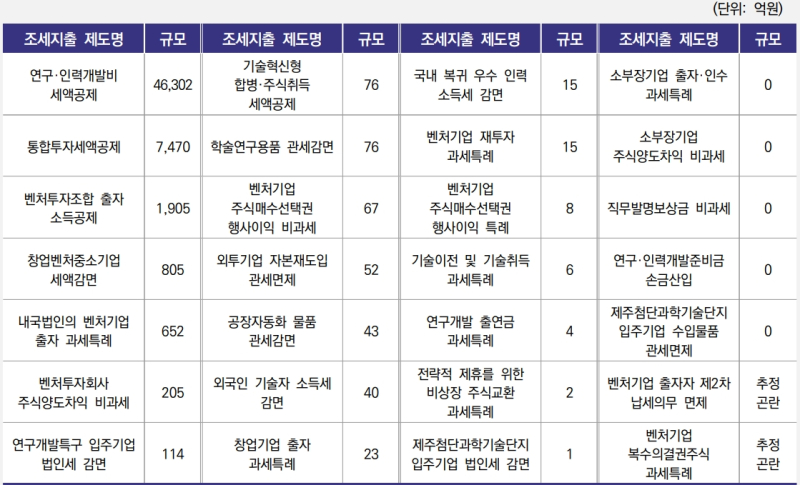

보고서는 올해 조세지출예산서에 담긴 280개 제도 중 R&D와 직·간접적으로 연관된 28개 조세지출 제도를 선별했다.

이들 제도의 총 규모는 2023년 기준 약 5조 8000억 원으로, 같은 해 정부 R&D 예산 31조 원의 약 18.6%에 해당한다.

그러나 이 가운데 연구·인력개발비 세액공제가 4조 6000억 원으로 전체의 80%를 차지했다.

이는 대부분의 지원이 R&D 수행 단계에 몰린 것으로, 기획 및 준비, 기술이전, 투자회수 등 전주기적 지원은 상대적으로 미미함을 의미한다.

특히 결손 기업이 세액공제를 적용받기 어려운 구조적 한계를 가져 산업별·기업 규모별로 수혜 격차가 발생하는 것도 문제로 지적됐다

아울러 보고서는 기술취득 금액에 적용되는 세액공제율이 현행 5%, 중소기업도 10%에 불과해 제도 실효성이 낮다고 진단했다.

실제 국세청 통계에 따르면 2023년 18개 기업이 총 1900만 원의 공제를 받는 데 그쳐 기업당 평균 혜택은 100만 원 수준에 불과했다. 때문에 대학이나 출연연 등 공공기술의 이전을 활성화하려면 공제율 인상이 불가피하다는 것.

따라서 기업의 투자회수를 촉진하기 위해 기술혁신형 합병 및 구주 취득에 대한 세액공제율을 현행 10%에서 상향할 필요가 있다고 보고서는 제안했다.

아울러 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제와 마찬가지로 최저 적용을 배제해 지원 실효성을 높여야 한다고 강조했다

또 보고서는 R&D 사업화 성공률을 높이려면 초기 기획 단계에서 발생하는 비용도 연구·인력개발비 세액공제 대상에 포함해야 한다고 지적했다.

더불어 과거 폐지된 ‘R&D 준비금 손금산입 제도’의 재도입 필요성도 내놨다.

이 제도는 2014년 실효성 저하 등을 이유로 사라졌지만, 불확실한 투자 환경과 주요국의 보조금 정책 등을 고려할 때 장기적이고 안정적인 R&D 투자를 위해 재시행할 필요가 있다는 것.

이와 함께 기업의 조세지출 수혜 가능성이 산업별로 큰 차이를 보인다는 점도 문제로 꼽혔다.

IT 산업은 평균 2년 미만에 흑자에 도달하는 반면 의약품 제조업 등은 16년 이상 소요된다.

이에 따라 연구·인력개발비 세액공제의 이월기간 최대 10년을 산업별로 조정하거나 연장하고, 창업벤처기업 등에 대한 유예 기간도 폐지할 필요가 있다.

또 결손으로 인해 공제를 받지 못한 창업기업은 일부 환급을 허용해 유동성을 지원하고, 환급액은 R&D 지출에만 사용하도록 규정할 것도 제안했다.

이밖에 중견·대기업에 대해서는 17%에 달하는 최저한세율을 낮춰 수혜 제약을 완화할 것도 덧붙였다.

보고서를 작성한 김학효 STEPI 부연구위원은 “세액공제를 비롯한 조세지원 제도를 R&D 전주기에 걸쳐 균형 있게 배치해야 민간 연구개발 투자의 효율성과 지속가능성을 높일 수 있다”며 “특히 기술이전과 투자회수 영역을 강화해야 혁신 생태계 전반의 선순환 구조가 가능하다”고 강조했다.