넓게 펼쳐진 평원을 뒤로 한 부부가 밭에 감자를 심고 있다. 밀레(Jean-Francois Millet, 1814~1875)는 부드러운 터치로 이들에게 따뜻하고 밝은 빛이 비추도록 주의를 기울였다. 부부가 화면의 2/3를 차지하도록 크게 배치되어 있다. 농부는 대지와 유사한 색의 나막신을 신고 있으며, 남편은 곡갱이를 들고 다리를 벌려 허리를 굽힌 채 땅을 파고 있다.

빛은 그의 등과 어깨, 셔츠 소매 상단에서 오른손까지 하이라이트를 강조하며, 얼굴 대부분은 모자 그림자 아래에 가려져 있지만 턱 부근에는 밝은 반점이 있다. 아내는 씨감자를 구덩이에 던지고 있다. 감자는 동물들의 먹이로도 부족하다는 인식이 팽배하던 시기에 감자를 심는 부부와 잠든 아기에게 성가족과 같은 존엄과 신성을 부여했다.

여자는 관람자를 향해 몸을 돌리고 파란 치마를 입고 토시를 꼈다. 밀레는 농촌을 묘사하며 갈색 톤을 주조로 사용하였기에 붉은색과 파란색으로 변화를 준다. 그보다 연한 파란색 머릿수건을 쓰고 있어 머리카락이 한 올도 보이지 않는다. 밀레의 작품에서 여자들의 머리카락이 묘사된 경우는 초기작을 제외하곤 찾아볼 수 없다.

주변 땅은 갈색이나 중간 정도의 갈색과 황금색으로 얼룩덜룩하게 칠해져 있다. 그림의 전면에는 그늘이 져서 더욱 어둡게 보인다. 아마 그림에 그려지지 않은 무엇인가에 의해 그림자가 생긴 듯하다. 남자의 뒤로 보이는 두 그루의 나무 아래에는 바구니가 두 개 놓여있는데, 파란색 담요를 깔고 아기가 잠들어 있다. 그 뒤로는 길마를 지운 당나귀가 매여 있다. 저 멀리 양이 풀을 뜯고 있는 평화로운 풍경이 펼쳐지고 하늘에는 얇고 푹신한 흰구름이 떠 있다.

보스턴 미술관에서는 <씨뿌리는 사람>과 함께 이 작품에 방점을 찍고 있다.

어느 날 자신의 그림이 걸린 화랑 앞에서 두 남자가 “누드나 그리는 형편없는 화가” 라고 말하는 걸 듣고는 생활비 때문에 주문 받은 그림을 그리던 일을 때려 치웠다.

밀레는 1849년 30살이 되던 해, 바르비종 화파와 알게 되며 콜레라도 피하고 생활비가 싼 바르비종으로 이주한 뒤 풍경보다는 인물을 주로 작업했다. 그러나 인물의 배경에는 농촌이 등장한다. 밀레의 풍경이 종래의 풍경화와 다른 점은 농촌의 풍경을 사계절 동안 관찰하여 깊은 이해와 관심으로 온화한 풍경화를 그려낸 것이다.

1841년 첫 부인 폴린 비르지니 오노(Pauline-Virginie Ono)가 결핵으로 사망할 때까지 몹시 어렵게 지냈다. 1845년 카페에서 일하던 카트린 르메르(Catherine Lemaire)와 자식을 셋이나 낳았지만, 가족의 반대로 결혼식을 올리지 못했다. 1851년, 밀레는 사랑하고 존경하던 할머니가 돌아가셨다는 소식을 들었지만 돈이 없어 장례식에 참석할 수 없었다. 2년 뒤 어머니도 돌아가시고 그 해 9월 바르비종 시청사에서 결혼을 하여 모두 9명의 자녀를 낳았다.

밀레를 따라, 자연 속에서 삶을 그리다

1889년 여름, 빈센트에게 또 하나의 깊은 어둠이 드리웠다. 그림을 그리던 도중 갑작스러운 발작이 찾아왔고, 그는 한 달 넘게 몸조차 제대로 가누지 못했다. 그러나 고통 속에서도 그는 포기하지 않았다. 그 발작의 와중에 탄생한 자화상은 마치 인간을 경계하는 상처 입은 야수처럼, 두려움과 고독에 짓눌린 그를 응시한다.

그림 속 강렬하게 넘실거리는 초록—그는 감정을 초록으로 토해냈다. 이 색은 보는 이로 하여금 설명하기 어려운 불안감을 자아낸다. 하지만 초록은 단지 불안만의 색은 아니다. 생명의 기운을 머금고, 끝내 꺼지지 않는 희망을 속삭인다.

아버지의 갑작스러운 죽음은 빈센트를 또 다른 길로 이끌었다. 알프레드 상시에(Alfred Sensier)의 전기를 통해 만난 밀레는, 어느새 그의 마음속 ‘영혼의 아버지’가 되었다. 그 후, 빈센트는 아를의 농부들에게서 밀레의 흔적을 발견했다. 그가 그린 농부는 단순한 노동자가 아니었다. 자연과 고통, 신념 속에서 진실한 삶을 살아가는 이들이었다.

빈센트는 붓으로 묻는다. 고통 속에서도 우리는 어떻게 살아가야 하는가? 그리고 답한다. 그 안에 생명과 희망의 초록이 있다고.

양털을 깎는 일은 매우 섬세함이 요구되는 일이라서, 여자는 가위를 들고 집중하고 있다. 남자는 오른손으로 양의 앞다리를 모아 쥐고 왼손으로는 뒷다리를 잡고 꼼짝 못하게 한다. ‘날 잡아 잡슈’ 라고 말하듯 양이 고개를 떨구고 얌전히 있어서 죽었나 싶었는데 다리가 꽉 잡혀 있는 모양새가 그렇진 않다. 양털이 패널 사이와 바닥에 떨어져 있도록 꼼꼼하게 묘사를 하였다. 한때 양 한 마리를 소파에 깔거나 바닥에 깔고 지내던 시절이 있었는데 무척 잔인했다는 씁쓸함이 밀려온다. 따뜻하고 촉감이 부드럽긴 했어도 세탁비가 비싸서 한두 해 사용하고 말았다.

일터에서 긴 머리와 넌출거리는 옷차림은 거추장스럽기만 하다. <씨뿌리는 남자>가 입은 파란색 옷과 양털이 묻을까 접어 입은 여인의 붉은 치마 그리고 여인의 옥색 토시만 제외하곤 밀레를 상징하는 흙빛 톤이다.

밀레는 1853년 살롱에 이 작품을 포함한 3점을 출품하였다. 보스턴 출신의 화가 월리엄 모리스 헌트(William Morris Hunt, 1824~1879)는 파리에서 밀레의 <씨 뿌리는 사람>을 보고 큰 영감을 받았다. 그리하여 바르비종에서 밀레에게 2년간 사사한 뒤 미국으로 돌아와 바르비종파를 결성하였다. 그는 밀레의 진가를 알고 있었기에 이 작품을 곧바로 구입하였다.

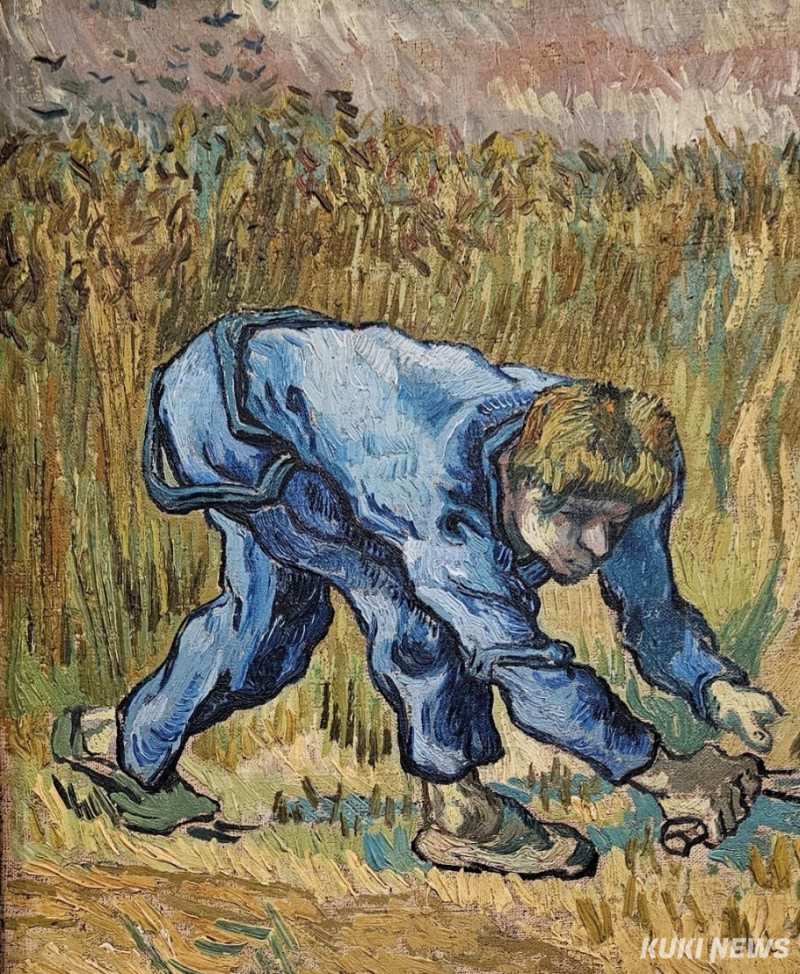

원작을 넘어, 빈센트만의 예술

빈센트의 예술적 탐구는 단순한 모방이 아니라 창조적 해석이었다. 그는 판화의 구조와 구도를 철저히 분석하면서도, 자신의 감성과 색채로 재탄생 시키는 과정을 거쳤다. 마치 재즈가 자유롭게 변주하듯이, 원작을 넘어서 자신만의 독창적인 작품을 만들어 냈다.

이러한 작업은 내면의 감정을 더욱 깊고 강렬하게 표현하는 스타일이기도 했다. 특히 색채에 대한 그의 접근은 단순한 시각적 요소를 넘어 감정을 전달하는 중요한 수단이 되었다.

영감의 계승, 빈센트와 매튜 본

빈센트는 양털을 깎는 여인을 라일락색에서 노란색까지의 다양한 색조로 표현했다. 정신병원에 머물던 그는 동생 테오에게 보낸 편지에서 다른 화가들의 작품을 모방하며 자신감을 회복하고 있다고 밝혔다.

이 작품은 작은 목판화를 바탕으로 제작되었으며, 밀레의 그림을 기초로 한 10부작 판화 연작, "밭에서의 작업(Travaux des champs)" 중 하나였다. 빈센트는 "당분간 모델을 구할 수 없으니, 그 인물을 놓치고 싶지 않다"고 말하며, 기존 작품을 바탕으로 한 새로운 창작을 이어갔다.

매튜 본(Sir Mattew Bourne, 1960~)은 영화 <빌리 엘리어트, 2000>의 마지막 신에 탄광촌의 빌리가 발레리노로 성공하여 백조가 되어 비상하는 장면으로 우리에게 각인된 현대 무용가이다. 가늘고 여린 선의 여성 발레리나의 백조에서 거칠고 굵은 선의 강인한 남성 발레리노를 등장시킨 <백조의 호수>로 놀랍고 파격적인 충격을 주었다.

영국을 대표하는 가장 위대한 연출가이자 안무가로 매튜 본은 작위까지 받았다. “100년이 지난 후에 내가 또다시 새로운 버전의 <백조의 호수>를 창조한 이유는 차이코프스키의 음악이 단지 박물관에서 보존되고 있는 작품이 아니라 현재까지도 끊임없이 예술가들에게 영감을 불어넣는 살아있는 예술이라는 것을 보여주기 위해서였다. <백조의 호수> 탄생 100주년과 차이코프스키의 불후의 천재성을 기념하기에 이보다 더 좋은 방법이 어디 있겠는가?”

선배 예술가들의 위대한 예술에 빚지고 있는 우리들이 할 수 있는 최대의 찬사는 매튜 본의 말처럼 끊임없이 그들의 예술을 현대인들이 다양한 방식으로 즐기고 창작할 수 있게 만드는 것이다.

최금희 작가는 미술에 대한 열정으로 전 세계 미술관과 박물관을 답사하며 수집한 방대한 자료와 직접 촬영한 사진을 가지고 미술 사조, 동료 화가, 사랑 등 숨겨진 이야기를 문학, 영화, 역사, 음악을 바탕으로 소개할 예정이다. 현재 서울시50플러스센터 등에서 서양미술사를 강의하고 있다.

![[인문학으로의 초대] 최금희의 그림 읽기(76)](/data/kuk/image/2025/07/07/kuk20250707000018.jpg)

![[인문학으로의 초대] 최금희의 그림 읽기(77)](/data/kuk/image/2025/07/14/kuk20250714000035.jpg)

![[인문학으로의 초대] 최금희의 그림 읽기(75)](/data/kuk/image/2025/06/29/kuk20250629000084.jpg)