식물은 병균의 침입을 감지하고 이를 방어하는 고유 면역 시스템을 갖고 있다.

그러나 이 시스템은 자신의 몸을 병균으로 오인해 스스로 공격하는 자가면역반응을 일으키기도 한다.

특히 서로 다른 품종을 교배할 때 후손이 건강하게 자라지 못하고 스스로 고사하는 '잡종괴사(hybrid necrosis)' 현상을 유발, 은 오랫동안 식물학자들과 농업 연구자들에게 난제였다.

자기 몸을 공격하는 식물의 비밀

KAIST가 국제 공동연구로 식물 자가면역반응 유발 메커니즘을 규명하고, 이를 사전에 예측·회피할 수 있는 신개념 품종개량 전략을 제시했다.

이번 연구는 식물 잡종 간 교배 시 면역 수용체의 비정상적 반응으로 발생하는‘잡종 괴사(hybrid necrosis)’ 원인을 단백질 구조의 결함에서 발견해 주목받고 있다.

KAIST 송지준 교수팀은 국립싱가포르대(NUS), 옥스퍼드대 연구팀과 공동연구로 초저온전자현미경(Cryo-EM)을 활용해 식물 자가면역반응을 유발하는 면역수용체 'DM2h'와 숙주단백질 'DM3' 간 분자구조적 상호작용을 정밀 분석했다.

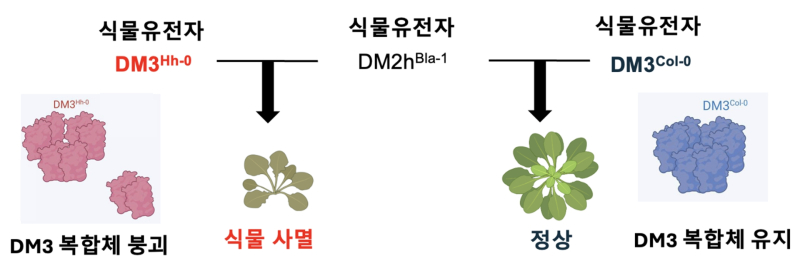

DM3는 식물의 면역반응에 관여하는 효소로, 위험조합(DM) 단백질 조합에서 구조가 망가지면서 문제를 일으킨다.

분석 결과 DM3 변이 중 ‘DM3Col-0’는 6개의 단백질이 안정적으로 결합하며 정상으로 인식돼 면역반응을 일으키지 않는다.

반면 또 다른 변이 ‘DM3Hh-0’는 6개 단백질 간 결합이 제대로 안 되면서 단백질 특정 영역이 붕괴되거나 무질서한 상태로 존재했고, 이를 비정삭으로 인식해 자가면역을 유발했다.

연구팀은 해당 구조를 원자 해상도의 초저온전자현미경으로 시각화한 결과 면역유도 능력은 DM3 단백질의 효소기능이 아닌 단백질 결합력의 차이 때문임을 확인했다.

연구팀은 이 두 단백질을 모델 식물체인 담배와 기존 숙주인 애기장대에 도입해 실제 식물체 내 반응을 관찰했다. 그 결과 DM3 구조가 무너지면 면역 수용체인 DM2h가 이를 비정상적인 위협으로 간주해 즉각 면역 반응을 일으킨다는 것을 입증했다.

이는 식물의 면역시스템이 병원균뿐 아니라 내부 단백질의 구조적 이상에도 민감하게 반응해 이를 병균으로 인식하고 면역반응을 일으킬 수 있음을 의미한다.

이번 연구는 서로 다른 식물품종을 교배하면서 유전자가 섞이고 단백질 구조가 변할 경우 식물 면역계가 얼마나 민감하게 자가면역반응을 일으키는지 확인한 것으로, 식물 자연교배나 품종개량 과정에서 발생할 수 있는 유전적 충돌을 극복할 수 있는 단서를 제공한다.

이번 연구의 제1저자인 KAIST 김기정 박사는 “국제 연구협력으로 을 통해 구조생화학, 유전학, 세포생물학적 실험을 망라해 완성도 높은 연구로 자가면역현상을 이용, 식물 면역계를 이해하는 새로운 관점을 제시했다”고 설명했다.

송 교수는 “이번 연구성과는 식물 면역학뿐 아니라 생물정보학, 구조생물학, 작물유전학 등 다양한 분야에서 후속 연구를 이끌 수 있는 중요한 기초 데이터를 제공할 것”이라며 “식물 면역시스템이 외부 병원균뿐 아니라 자기 단백질의 구조적 이상까지 감지할 수 있다는 사실은 식물 생명공학 및 작물 교배 전략에 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 KAIST 송지준 교수와 옥스퍼드대 최은영 교수가 공동 책임저자로, KAIST 생명과학과 김기정 박사와 국립싱가폴대 웨이린 완 박사가 공동 제1저자로, KAIST 김나윤 박사과정이 제2저자로 참여했고, 연구결과는 국제학술지 ‘셀(Cell)’의 자매지 `분자 세포(Molecular Cell)' 지난 17일자로 출판됐다.

(논문명: Structural determinants of DANGEROUS MIX 3, an alpha/beta hydrolase that triggers NLR-mediated genetic incompatibility in plants /※DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.06.021)