주요 숏폼 플랫폼에 광과민성 발작을 예방하기 위한 기능이 마련돼 있지 않아, 안전 문제에 대한 우려가 커지고 있다.

번쩍이는 영상 한 컷에 ‘발작’…숏폼엔 경고문조차 없다

창원에 사는 조수민(24)씨는 인스타그램 릴스를 보다 급히 고개를 돌리는 경우가 잦다. 뇌전증을 앓는 그는 번쩍이는 빛이 포함된 영상을 보면 광과민성 발작을 일으킬 수 있기 때문이다. 롱폼 영상처럼 섬네일을 보고 선택할 수도 없다. 숏폼은 화면을 넘길 때마다 무작위로 재생되기 때문에, 조씨는 언제 찾아올지 모를 자극에 늘 긴장해야 한다.

광과민성 증후군은 번쩍이는 빛이나 빠르게 깜빡이는 시각 자극에 노출될 때 발작이 일어나는 질환이다. 증상이 나타나면 현기증이나 경련, 일시적인 의식 상실로 이어질 수 있다. 전체 뇌전증 환자의 약 3~5%가 이 증후군을 겪는 것으로 추정된다. 뇌전증이 없는 일반인에게도 발생할 수 있다. 특히 빛 자극에 예민한 소아·청소년은 위험에 더 쉽게 노출된다.

힙합과 전자음악 감상이 취미인 조씨에게 인스타그램 릴스는 공연 영상을 보기 위한 거의 유일한 창구다. 공연 소식이 가장 빠르게 올라오는 플랫폼이기 때문이다.

지난달 17일 쿠키뉴스와의 인터뷰에서 조씨는 “아티스트가 올린 영상을 무심코 넘기다 보면 번쩍이는 효과가 들어간 홍보 영상을 자주 마주친다”며 “미리 경고해 주는 기능도 없고, 아티스트가 광과민성 발작 가능성을 고려해 주는 경우도 거의 없다”고 말했다.

그는 또 “릴스를 보다가 갑자기 번쩍이는 영상이 재생돼 머리가 찌르듯이 아팠던 적이 있다”며 “대발작의 전조 증상이 아닐까 싶을 정도로 공포스러웠다. 그 일이 한창 달리는 시내버스 안에서 벌어져 더 위험했다”고 회상했다.

광과민성 증후군은 지난 1997년 일본에서 발생한 ‘포켓몬 쇼크’ 사건을 계기로 대중에게 알려졌다. 당시 TV로 방영된 포켓몬스터 한 에피소드에서 적·청색 점멸 영상이 초당 12회씩 106컷이나 송출됐다. 방송 직후 시청자 750명이 구토나 어지럼증을 호소했고, 135명이 병원으로 이송됐다. 이 사건 이후 일본을 비롯한 여러 나라에서 점멸 효과가 들어간 영상물에 광과민성 발작 경고문을 의무적으로 붙이게 됐다.

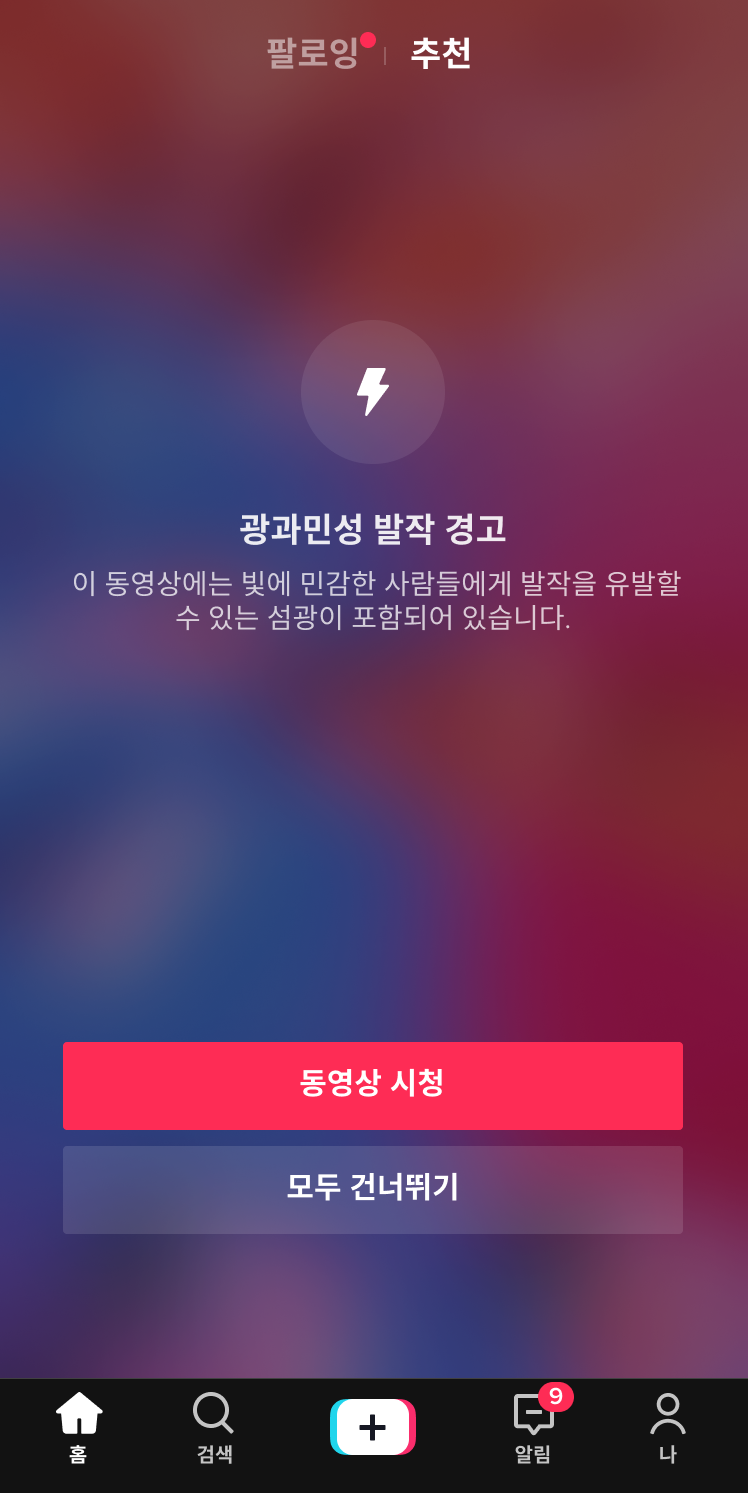

그러나 주요 숏폼 플랫폼 대부분은 여전히 광과민성 발작 예방 장치를 마련하지 않았다. 이용률 상위 3개 숏폼 플랫폼(유튜브 숏츠, 인스타그램 릴스, 틱톡) 가운데 유일하게 틱톡만이 관련 기능을 제공한다. 틱톡은 경고 페이지를 통해 발작을 유발할 수 있는 영상을 건너뛰거나 숨길 수 있도록 설정하고 있다.

뇌전증을 앓는 유성원(22·가명)씨도 비슷한 불편을 겪고 있다. 그는 “친구들이 DM으로 보내주는 릴스조차 마음 편히 볼 수 없다”며 “제 또래가 가장 많이 이용하는 플랫폼이 인스타그램인데, 더 안전하게 사용할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

실제로 와이즈앱·리테일이 발표한 ‘2025년 6월 세대별 SNS 앱 사용 현황’에 따르면, 20대 인스타그램 이용자는 709만 명으로 집계됐다. 이는 같은 연령대에서 두 번째로 많이 사용되는 앱 ‘에브리타임’보다 347만 명 더 많다.

경고문만으론 부족…제도적 장치와 인식 개선 함께 가야

국내에서는 광과민성 발작을 예방하기 위한 제도적 장치가 여전히 미비하다. 방송통신표준심의회의 ‘한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2’에는 ‘초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다’는 조항이 있지만, 강제 규정은 아니다. 숏폼 플랫폼을 규제하는 정보통신망법에도 관련 내용은 빠져 있다.

한국뇌전증협회 김덕수 사무처장은 “해외에서는 광과민성 발작 유발 가능성 자체를 방송등급 평가 기준으로 포함한다”며 “경고문 삽입뿐 아니라, 발작 가능성을 국내 심의 기준에 명시하는 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.

광과민성 증후군에 대한 사회적 인식은 여전히 낮다. 김 사무처장은 “국내에서는 광과민성 발작 사실을 숨기는 경우가 많아 일본의 ‘포켓몬 쇼크’처럼 사회적 논의로 이어지지 않는다”며 “이는 희귀 질환 환자만의 문제가 아니라 국민 모두의 건강권과 직결된 사안인 만큼, 더 많은 관심이 필요하다”고 말했다.

![빈 점포 늘던 대학가…학생들 손길에 사장님 웃었다 [쿠키청년기자단]](/data/kuk/image/2025/10/19/kuk20251019000078.png)

![폭우 지나가도 불안은 남는다…‘기후우울증’ 겪는 청년들 [쿠키청년기자단]](/data/kuk/image/2025/10/12/kuk20251012000048.jpg)

![“일하면 수급비 끊긴다”…‘빈곤의 덫’에 빠진 청년 수급자 [쿠키청년기자단]](/data/kuk/image/2025/10/05/kuk20251005000042.jpg)