이재명 대통령의 ‘이자놀이’ 지적 이후, 정부가 은행권에 생산적 금융 전환과 기업대출 확대를 요구하고 있다. 하지만 중소기업 대출 연체율이 9년 만에 최고치를 기록하면서, 건전성 관리가 당면 과제로 떠오르고 있다.

1일 금융권에 따르면 이 대통령은 지난 24일 수석·보좌관 회의를 주재하며 “손쉬운 주택담보대출 같은 이자 놀이, 이자 수익에 매달릴 게 아니라 투자 확대에도 신경 써주시길 바란다”며 ‘생산적 금융’ 전환을 주문했다. 금융권의 민간자금이 부동산에 과도하게 몰려 있어 부동산 가격을 높이고 나아가 국가의 가계부채를 끌어올린다는 문제 의식에서다. 이에 따라 금융당국은 가계대출을 억제하고 기업대출을 유도하는 방향으로 정책 기조를 조정했다.

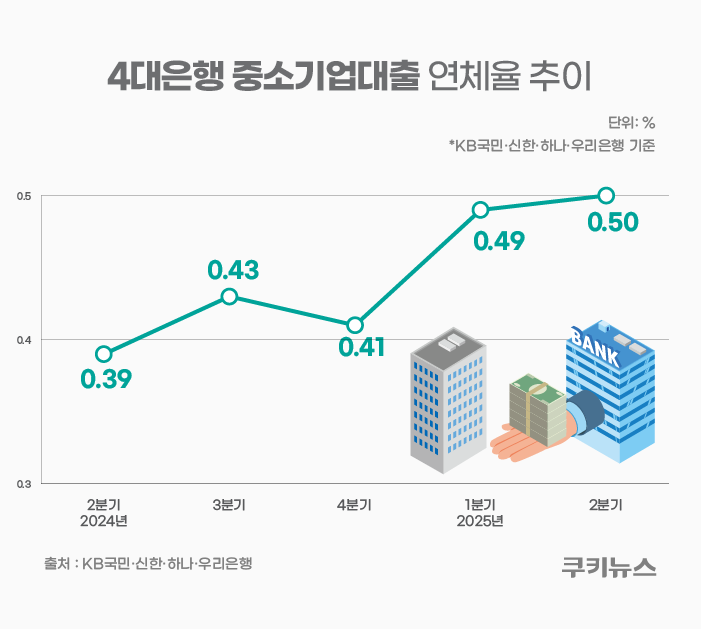

하지만 은행권은 부담을 느끼는 분위기다. 문제는 가파르게 오르는 중소기업 대출의 연체율이다. 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 2분기 말 기준 중기대출 연체율 평균은 0.50%로, 2016년 5월(0.95%) 이후 가장 높은 수준이다. 직전 분기(0.49%) 및 전년 동기(0.39%)보다 각각 0.01%포인트(p), 0.11%p 상승했다.

은행별로는 우리은행이 0.59%로 2019년 1분기 이후 가장 높았고, 하나은행도 0.54%로 2017년 1분기 이후 최고치를 기록했다. 국민은행(0.50%→0.42%)과 신한은행(0.49%→0.46%)은 전 분기보다 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준이다. 1분기 수치는 국민은행이 2016년 2분기(0.50%) 이후, 신한은행은 2017년 2분기(0.52%) 이후 최고치였다. 중소기업 특화 국책은행인 기업은행도 상황은 다르지 않다. 2분기 말 기업은행의 중소기업 대출 연체율은 0.93%로, 전 분기(0.92%)와 지난해 동기(0.78%) 대비 상승했다. 이는 2011년 3분기(0.99%) 이후 가장 높다.

은행권은 하반기에도 연체율 개선이 쉽지 않을 것으로 본다. 한 시중은행 관계자는 “기준금리가 하향 조정되고 있지만 내수 부진으로 인해 단기간 내 연체율 개선은 어려울 것”이라며 “현 수준을 유지하거나 소폭 축소하는 것이 목표”라고 밝혔다.

은행권은 위험가중자산(RWA)에도 촉각을 곤두세우고 있다. RWA는 채무자가 대출을 갚지 못할 때를 대비해 설정하는 비율로, 부실 위험이 클수록 높아진다. 금융사가 성장 가능성을 이유로 중소기업 등에 대출·투자할 경우 RWA는 증가하고, 이에 따라 금융사의 핵심 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1)은 하락한다.

현재 금융당국은 은행을 자회사로 둔 금융지주에 CET1을 12% 이상 유지하도록 권고하고 있다. 주요 금융지주들은 ‘코스피 5000’ 달성을 위한 밸류업 전략의 일환으로 CET1을 13%대 수준으로 유지하기 위해 총력을 기울이는 중이다. CET1이 낮아지면 주주환원 여력이 줄어든다. 은행 입장에서는 CET1을 방어하기 위해 상대적으로 RWA가 낮은 주택담보대출(주담대) 중심의 보수적 여신 전략을 선호할 수밖에 없다. 반면 RWA가 높은 중소기업 대출은 자본 부담이 커지는 만큼 확대에 소극적인 모습이다. 국민·신한·하나·우리·농협 등 5대 은행의 중소기업 대출 잔액은 2분기 말 기준 664조868억원으로, 올해 들어 1조8578억원 증가하는 데 그쳤다.

이 가운데 금융당국은 이르면 이달 말 RWA 제도 개선 방안을 발표할 예정이다. 주담대의 위험가중치는 상향하고, 기업대출의 가중치는 낮추는 방향이 유력하다. 권대영 금융위 부위원장은 지난 28일 “미래 첨단산업과 벤처기업, 자본시장 및 지방·소상공인 등 생산적 영역으로 돌려 지속가능한 경제성장을 뒷받침해 나가야 한다”면서 “정부는 금융회사가 생산적 투자에 책임감 있게 나서는 데 장애가 되는 법, 제도, 규제, 회계와 감독관행 등을 전면 재검토해 과감히 바꾸겠다”고 예고했다.

다만 일각에서는 정책 취지와 달리 역효과를 우려하는 목소리도 나온다. 주담대의 위험가중치를 인위적으로 높일 경우, 자본 부담이 커진 은행들이 오히려 중소기업 대출을 줄이는 방식으로 대응할 수 있다는 지적이다. 한 금융권 관계자는 “주담대는 국제 기준상 담보가 있는 안전한 대출임에도 인위적으로 위험자산화하면 바젤Ⅲ 원칙에 반할 수 있다”며 “위험가중치 체계의 일관성과 신뢰성이 흔들릴 수 있다”고 말했다. 또 다른 은행권 관계자는 “은행들이 중기대출을 늘리는 방향으로 장려받고 있는 만큼, 자본 규제 완화를 포함한 정책적 유인책이 뒤따라야 할 것”이라고 강조했다.