소 ‘우(牛)’에 획 하나를 더하면 ‘생(生)’이 된다. 우리는 그 생을 좀처럼 떠올리지 않는다. 작년 한 해 도축소 111만여 두의 평균 출하월령은 42.3개월, 전년 대비 1.2개월 더 짧아졌다. 숫자 앞에 생은 위태롭다. 그래도 누군가는 바닥에 일(一) 하나를 그어 소가 설 자리를 만든다. 새벽마다 쇠죽을 뜨고, 털을 빗기고, 걷게 한다. 강가에 앉힌 뒤 풀 뜯는 입을 오래 본다. 싸움소의 우주(牛主)들은 그 시간을 ‘동행’이라 부른다. 함성 없는 축사에서 소와 사람이 나란히 걷는다. 그 느린 걸음을 가까이서 기록한다. <편집자 주>

한바탕 폭우가 지나가고 모처럼 파란 하늘이 열린 지난 달 13일 싸움소 해태(7)와 생강(4)이 풀밭에 앉아 천천히 입을 놀렸다. 경남 의령군 남강 좌안에 마련된 풀밭은 소들의 놀이터다. 차가 스쳐가는 소리, 산책객들의 발소리가 물 위로 흘러가면 고개만 살짝 들었다가 다시 풀로 돌아간다. 하욱재(48) 우주(牛主)는 “이런 소리에 익숙해져야 함께 살아갈 수 있다”며 “여름에는 하루 10시간 이상 바깥에 둔다”고 말했다.

오전 6시, 아침을 여는 소리 ‘쏴아-’

창원에서 차로 40여 분 거리에 있는 의령군. 하씨가 축사 문을 열자 서늘한 습기와 짚 냄새가 먼저 밀려나온다. 그는 물통을 채우고 사료를 덜어준 뒤, 소의 귀와 콧등, 발굽까지 꼼꼼히 쓸어본다. “오줌 소리가 ‘쏴아’ 하고 시원하게 나야 합니다.” 줄기가 약하면 곧바로 메모장에 표시한다. 요로결석 등 질병을 막기 위해서다. 하씨는 매일 아침, 소들의 소리를 귀기울여 듣는다.

오전 7시, 풀 위에 몸을 눕히다

배를 채운 소들은 트럭에 실려 강가로 옮겨진다. 아스팔트는 가급적 피한다. 발굽이 상하면 하루의 루틴이 무너지기 때문이다. 강변 흙길은 자갈 하나까지 골라내 정돈해 두었다. 뿔 끝에는 에폭시 안전쿠션을 씌워 긁힘을 막았다. 소들은 푹신한 풀 위에 반쯤 몸을 내려놓는다.

소는 본래 피식동물이다. 쉬는 동안에도 시야가 트인 방향을 골라 앉고, 도망갈 길을 남겨둔 채 되새김질을 이어간다. 남강이 내려다보이는 풀밭에서 이들은 마음의 안식을 찾는다.

맏형 격인 ‘강투(13)’가 앞장서면 무리가 뒤따른다. 나무에 등을 문지르는 요령, 코뚜레 줄로 얼굴을 긁는 법을 어린 소들은 곁눈질로 배운다. 어느 순간, 고개를 지평선에 맞추고 앞발로 흙을 밀어올리며 리듬을 만든다. 발 구르기, 현장에서는 ‘뜰매질’이라 부른다. 거세하지 않은 수소가 힘을 과시하는 상징적 행위다.

곧 흙먼지가 일고, 소들이 몸을 굴려 먼지목욕을 시작한다. 해충을 떼고 습기를 말리며, 바닥의 감촉을 온몸에 새긴다. 하씨는 굳이 개입하지 않는다. 존중하며 지켜보는 것이 그의 방식이다.

1편: 한우 42.3개월에 도축…싸움소는 강가에서 풀 뜯는다

2편: 주름 있는 은퇴 싸움소 ‘깡패’…스타소 아니어도 여생 보장해야

3편: 우(牛)플루언서 초롱이가 떴다…팬과 교감하는 소싸움의 미래

두 갈래의 생: 평균 42.3개월, 누군가는 10년

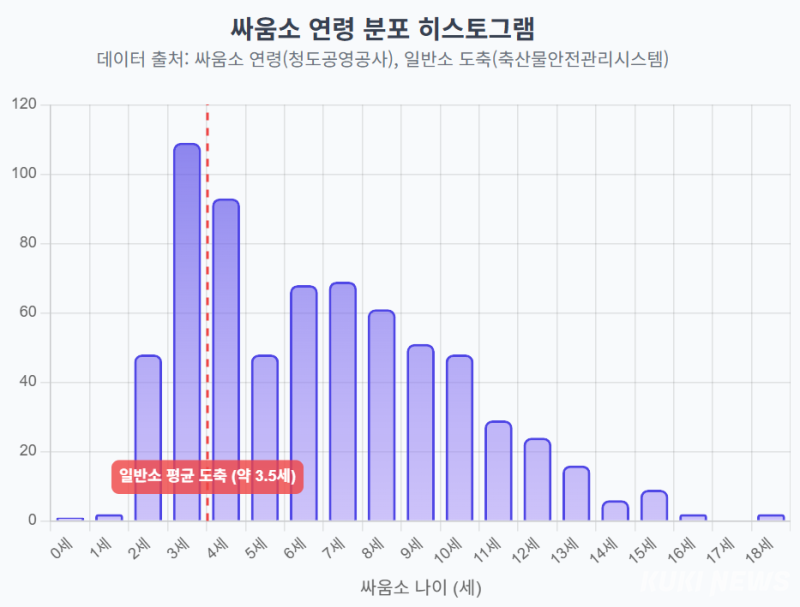

축산물안전관리시스템에 따르면, 작년 한 해 전국에서 도축된 비육우 111만 4715두의 평균 출하월령은 42.3개월이다. 대부분 소는 체성장이 한계에 닿는 48개월 이내에 생을 마감한다. 다른 길을 걷는 소도 있다. 올해 9월 기준 청도공영사업공사에 등록된 싸움소는 총 686두다. 이중 415두(60.5%)가 36개월 이내에 데뷔해 싸움소로 살아갈 기회를 얻었다. 10년 이상 현역인 개체도 136두(19.8%)에 달한다. 같은 3년을 기점으로 어떤 소는 삶을 정리했고, 어떤 소는 비로소 생을 준비했다.

싸움소의 시간은 제도 위에서 굴러간다. ‘전통 소싸움 경기에 관한 법률’은 싸움소 등록과 시행자의 관리 의무를 명시하고 있다. 시행규칙에 따라 우주는 가축 전염병 정기검진과 방역 의무를 지며, 진주·창원 등 각 지방자치단체는 조례를 통해 경기 안전 규정을 구체화한다. 조교사는 경기 중 소의 신체를 접촉할 수 없고, 소가 싸움을 거부하면 곧장 경기가 종료된다. 강동길 소싸움 전문해설위원은 “경기 전날 밤 경기장 울타리에는 싸움소 옆에 차를 대놓고 잠을 청하는 우주들이 간간이 보인다”며 “전국 싸움소들은 극진한 대접을 받으며 현역 생활을 이어가고 있다”고 말했다.

정오, 무리 아닌 루틴으로

훈련기(11~2월)에는 줄에 타이어를 걸어 20여분을 끈다. 숨이 차오르면 그늘로 옮겨 긁개로 털을 빗어주며 40분을 쉰다. 몰아붙이는 법이 없다. “강하게 시켜도 좋아지지 않아요. 다치지 않게, 꾸준히 하는 게 원칙입니다.”

오후 6시, 하루를 털어내는 시간

해가 기울면 소들이 먼저 일어난다. 물가 풀을 한 번 더 뜯고, 길 가장자리에 줄을 맞춰 트럭 쪽으로 걸어간다. 누군가 멈추면 함께 멈춘다. 사육장에 돌아오면 샤워가 먼저다. 흙이 남으면 밤새 뒤척인다. 털 사이 진흙을 벗겨내고, 발굽 틈 먼지를 물줄기로 턴다. 이어 톱밥을 깔고 고무 깔판을 손본다. 혹서기(7~8월)에는 강가에서 다시 잠자리를 편다.

하씨는 가끔 포고나무를 떠올린다. 동네 싸움소가 전국 대회에서 이기던 날, 마을 사람들은 그 아래에 모여 꽹과리를 울렸다. “이겼다”는 함성과 함께 이는 흙먼지. 그 기억을 좇아 그는 조부(祖父)의 우사를 이어받았다. 이제 그의 목표는 ‘1우 1실’이다.

“각자 방을 주고 싶어요.” 소들에게 더 나은 삶을 보장하는 것이, 결국 소싸움의 미래를 밝히는 길이라고 그는 믿는다.